【少子化論4】

高等教育費

あまりに重い家計負担・あまりに少ない公費支出 2009.3.4

子育てにかかわる親の経済的負担は大きい。とくに高等教育費が重い。それは、大学等に公費があまり支出されていないからである。OECDの調査によると、日本の教育関係の公費支出のGDP比はOECD加盟国の中で最低である。それでは子どもの数が少なくなるのは当たり前だと思うのだが。データを見てみよう。

ーーーーーーーーーーー

*OECDの調査結果の概要は文部科学省のHP「統計情報」に載っている。

『図表でみる教育 OECDインディケータ(2008年版)』(Education at a Glance)の概要

http://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/002/08092602.htm

*OECD日本に関するブリーフィング・ノート

http://www.oecdtokyo2.org/pdf/theme_pdf/education/20080909eag2008.pdf

*OECD 経済協力開発機構 Organization for Economic Co-operation and Development

1961年発足 日本は64年加盟

*GDP(Gross Domestic Product)国内総生産 国内のモノやサービスの生産額

GNP(Gross National Product)国民総生産 海外での日本企業の生産額を含む

ーーーーーーーーーーー

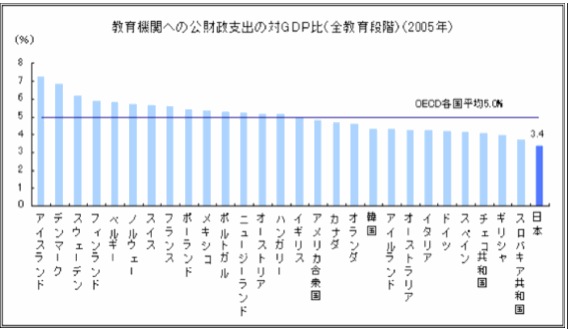

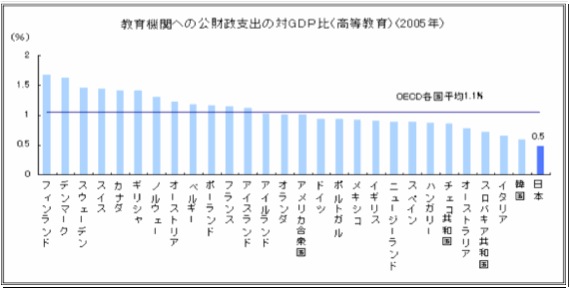

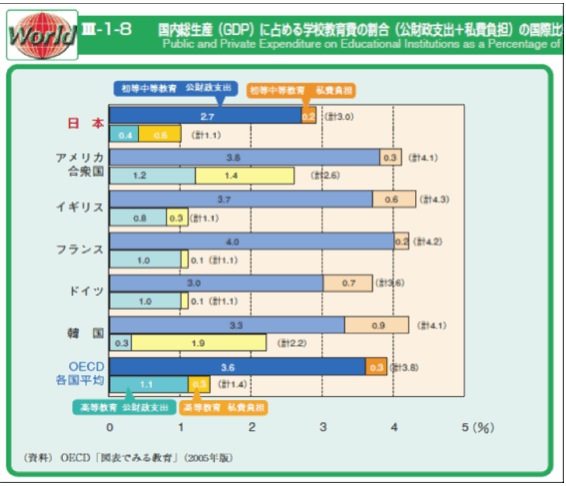

■日本の公財政支出のGDP比はOECD最下位

資料1〜2を見ると、教育機関に対する日本の公的な財政支出がいかに少ないかがわかる。OECD加盟国の28か国中、日本は最下位である。とくに高等教育が少ない。

文部科学省『データから見る日本の教育』(2006)は、日本の公的財政のGDP比の低さを認めつつ、その要因として、「国内総生産に対する公財政支出全体の割合が小さいこと」と、「高等教育が私学を中心に普及していること」を挙げている。

だが、OECDの「日本に関するブリーフィング・ノート」によると、「2005 年の日本の一般政府総支出に占める公財政教育支出の割合は9.5%」であり、「データが存在するOECD 加盟国の中ではイタリアに次いで2番目に低い水準である(OECD 各国平均は13.2%)」という。文部科学省は書いていないが、公財政に占める教育費の割合も、他国に比べて少ないのである。

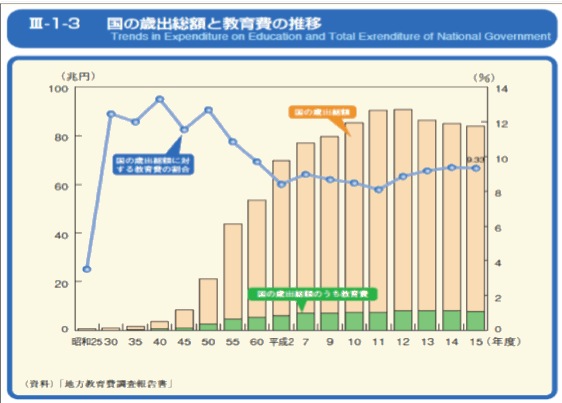

このように日本の教育財政規模が小さいのは、70年代半ばから教育関係の予算が抑制・削減されてきたためである。文科省の同書に載っているデータによると、歳出総額に占める教育費の割合は、国も地方も70年代半ばから大幅に減少している。70年代前半には国の歳出の14%ほどを占めた教育費は、06年8.5%である(資料3、および同書巻末資料)。GDPに対する文教関係費の比率も、70年代末の1.7%から03年には1.05%に減少している。

これは少子化による子ども数の減少のせいではない。第2次ベビーブームは71年から74年で、73年のピークには209万人が生まれた。その世代が大学を卒業するのは96年頃。つまり第2次ベビーブーム世代が就学し、生徒数が増大しているときに、教育予算が抑制あるいは削減されてきたのである。

もちろん、GDPの規模や財政規模によって実際の支出額が異なるため、これらの数値が直ちに実際に支出されている教育費の少なさを意味するわけではない。だが、70年の文部省の教育白書『我が国の教育水準』が、「―般に教育を重視する国は、その国民所得のより多くの部分を教育にふりむけるものと考えられる」と述べているように〔第4章1(1)〕、教育への公財政支出のGDP比は、国や自治体がどれほど教育に力を入れているかを表している。

同白書によると、日本の教育への公財政支出は、50年代には主要国に比べて最もGDP比が高かった。60年代に入ると、アメリカ、イギリスを下回るようになるが、60年代末まではなおフランス、ドイツよりも高い水準にあった。今日よりもはるかに少ない財政規模の中で、教育にかなりの予算を注ぎ込むことによって、中学校義務制を実現し、高校・大学進学率を上昇させてきたのである。

だが、今日、GDP比で見ても国の財政比率で見ても、日本は先進国の中で最も教育に力を入れていない国である。

【資料1】全教育機関への公的財政支出の対GDP費

【資料2】高等教育機関への公的財政支出の対GDP費

【資料3】国の歳出総額と教育費の推移

文部科学省HP 『データから見る日本の教育』2006 OECDのデータは2002年

http://www.mext.go.jp/b_menu/shuppan/toukei/06122122.htm

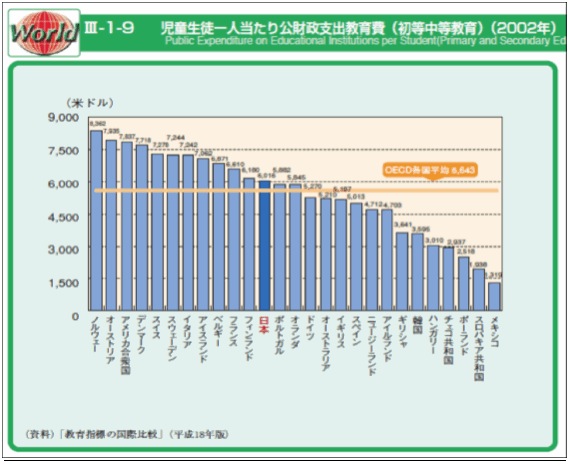

■在学者1人あたりの年間教育支出額

では、在学者1人あたりの公財政支出で見るとどうなのか。資料4のように、初等中等教育の1人当たりの公費支出は6016ドルで、OECD平均5643ドルよりもやや高い。しかし、資料5の高等教育については4862ドルと、OECD平均8322ドルを大幅に下回っている。日本の場合、高等教育には初等中等教育よりも低い額しか支出されていない。

【資料4】児童生徒一人当たりの公財政支出教育費(初等中等教育)

文部科学省前掲『データから見る日本の教育』2006 OECDのデータは2002年(以下同様)

【資料5】学生1人当たり公財政支出教育費(高等教育)

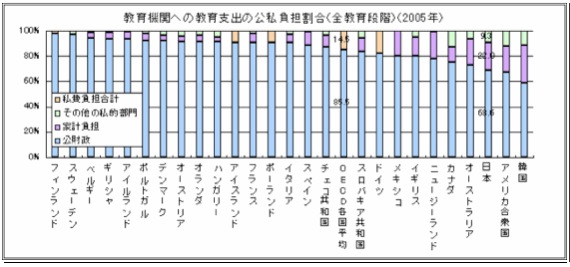

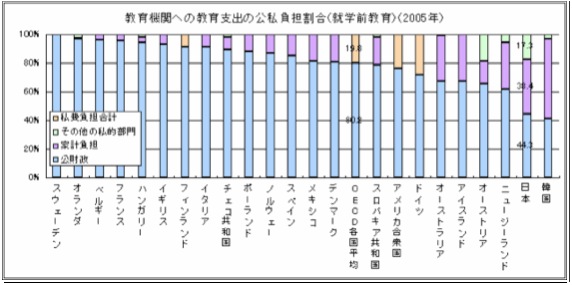

■日本は家計負担の割合が最も高い

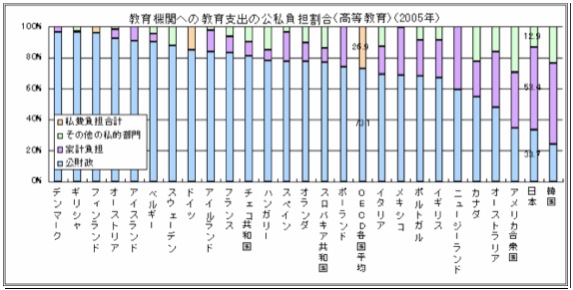

このような公費支出の少なさ以上に驚くのが、私費とくに家計負担の多さである。日本の私費負担割合の高さは韓国とともに際だっている(資料6〜9)。就学前教育では、公財政は44.3%に過ぎず、私費が55.7%(うち家計負担38.4%)を占める。初等中等教育の私費割合は9.9%だが(家計負担7.6%)、高校に限定すれば、ずっと高くなるだろう。

高等教育の場合、OECD平均では73.1%が公財政で賄われているのに対し、日本の公費はわずか33.7%。その分私費の割合が高く、66.3%を私費が占める。しかも、そのうちの53.3%が家計負担である。アメリカも公財政割合が34.7%と低いが、家計負担は36%にとどまる。日本は韓国とともに、最も家計負担の重い国である。

【資料6】教育機関への教育支出の公私負担割合(全教育段階)

【資料7】就学前教育への教育支出の公私負担割合

【資料8】高等教育への支出の公私負担割合

【資料9】高等教育への支出の公私負担割合

日本 公財政33.7% 私費66.3%( うち家計負担 53.4%)

アメリカ 34.7 65.3 (36.1)

イギリス 66.9 33.1 (24.6)

フランス 83.6 16.7 (10.3)

ドイツ 85.3 14.7(家計負担を含む)

韓国 24.7 75.3(52.1)

OECD平均 73.1 26.9(家計負担を含む)

資料10は、文部科学省の前掲書に載っているグラフである。同書は学校法人負担については書いても、日本の家計負担の多さについては全く言及していない。同書のコメントは、意外なことに、私費負担を加えた日本の高等教育費のGDP比は、「OECD平均は下回るもののヨーロッパ諸国とはほぼ同等となっている」、である(!?)。

【資料10】GDPに占める学校教育費の割合

■なぜ私費(家計)負担が多いのかー私学助成の抑制

このように、とくに日本の高等教育は、家計負担の割合がきわめて高い。その大きな理由の一つは、私学が多いからである。小林雅之によれば、大学数でも学生数でも私学の割合が7割以上を占める国は、OECDでは日本と韓国の2国だけだという(『進学格差』ちくま新書、2008、129頁)。

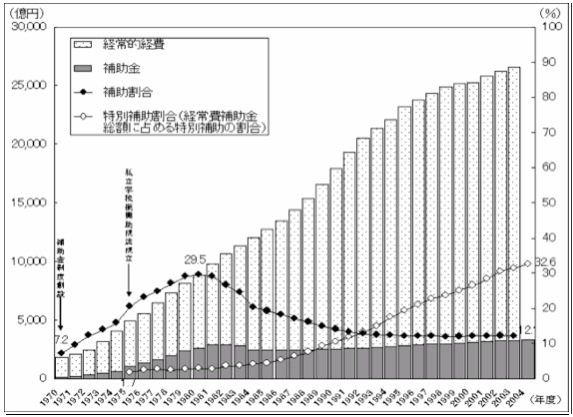

私学に対しては70年から補助金が出されている。しかし、資料11からわかるように、経常的経費に占める補助金の割合は、80年の29.5%をピークに低下しており、04年は12.1%にすぎない。実際の経常的経費が大幅に増大しているのに対し、助成金の額はほとんど増えていないのである。

* 75年に制定された私立学校振興助成法第4条は、次のように定めている。

第4条 国は、大学又は高等専門学校を設置する学校法人に対し、当該学校における教育又は研究に係る経常的経費について、その2分の1以内を補助することができる。

また近年、経常費補助金に占める特別補助金が増えているが、これは「競争的・重点的」な補助金である。したがって、私立大学一般に対する補助金ではない(04年度は499大学に交付)。その分、経常費補助金の経常的経費に占める割合はさらに下がっているものと思われる。

* 特別補助とは、日本私立学校振興・共済事業団によると以下のようなものである。

特別補助等(私立大学教育研究高度化推進特別補助を含む)は、私立大学等の①社会人受入れ等の生涯学習の推進、②外国人留学生の受入れ等の個性化の推進、③大学院における教育研究の高度化の推進、④学術研究の高度化の推進、⑤教育・学習方法等の改善等の大学改革の推進、⑥教育学術情報ネットワークの整備等の情報化の推進など、社会的要請の強い特色ある教育研究の実績に着目して、一般補助に上乗せして補助金額を増額するものです。

http://ns.shigaku.go.jp/s_hojo_h16.htm

【資料11】私立大学等における経常的経費と経常費補助金額の推移

中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」(2005)基礎データ

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05013101.htm

■授業料の値上げ

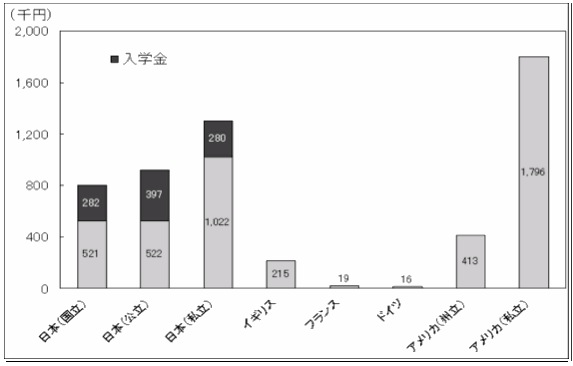

私費負担の割合が高いもう一つの理由は、言うまでもなく高額な授業料(学費)である。資料12にあるように、日本の大学の学生納付金は、国立、私立ともにきわめて高い。

だが、60年代まではそれほど高くなかった。授業料が年々上昇するようになったのは70年代半ばからである。国立大学の授業料は63年から71年まで年間1万2千円に据え置かれていた。それが、72年に3倍化して3万6千円、76年9万6千円となり、以後ほぼ毎年授業料と入学金が交互に値上げされるようになる。独立行政法人化前年の2003年は入学金約28万、授業料52万円、計80万円。初年度納入金は、71年の1万6000円の50倍、74年4万8000円の10.8倍に上がった。

私立大学もかつては学生確保のため低めに抑えられていた。だが、「国立大学の低授業料政策の放棄と、高等教育抑制政策によって、高等教育機会の供給が制限されたために」、私立大学も70年代以降、高授業料に移行することが可能になったのだという(小林前掲書、136頁)。私立大学の初年度納入金の平均額は、70年代前半は20万円台だったが、04年はおよそ130万円。

【資料12】大学の学生納付金の国際比較

同上、中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」(2005)基礎データ

(出典)文部科学省「教育指標の国際比較」(平成17年版)

日本は2004年,イギリス,フランス,ドイツは2003年,アメリカは2001年の値

■受益者負担論

日本の教育に対する公財政支出が今日非常に少ないのは、以上見てきたように、70年代半ばから80年代にかけて、教育予算を抑制・削減する政策がとられるようになった結果である。それとともに、大学の授業料が大幅に引き上げられ、家計負担で半分以上の経費をまかなう高等教育制度が創られてきた。

そうした私費負担の増加を正当化し、促進した論理が、70年の前掲「教育白書」と71年中教審答申に登場した「受益者負担」論である。

だが、71年答申は「受益者負担額」、つまり授業料値上げだけを企図したわけではない。同答申は、大学・短大進学率が70年の23.6%(大学17.1%、短大6.5%)から、80年47.2%(同31.9%、15.3%)へと上昇すると想定しつつ、国公立の「受益者負担額」を6.3倍、私立を2.5倍、公費負担を4.4倍、これらを合わせた「教育投資総額」を4.2倍にするとして、73年からの実施を打ち出した。

同答申は、受益者負担の拡大とともに、進学率の上昇、私学助成などによる公私格差の是正、奨学事業の拡大(23.4倍)、そしてそのための公費拡大を目指すものだったのである。

だが、70年代半ば以降になると、専修学校法の制定(75年)や文部省の「高等教育計画」(76年)などによって、大学の設置・拡大は抑えられ、大学・短大進学率は76年の38.6%をピークに漸減していく。教育財政も抑制され、84年には奨学金に有利子制度が導入される。

その一方で「受益者負担」論に基づく授業料の値上げだけは、今日に至るまで繰り返されてきた。受益者負担と公費支出の拡大は必ずしも相反するものではなかったはずなのだが、70年代半ば以降、受益者負担論が公費支出を押さえるための論理となってしまったのである。

こうした公費支出を抑えるための受益者負担論は、日本の教育に関する公財政支出の少なさがかなり知られるようになった今日でも有力な論理である。

財務省主計局の石原氏は、日本の公的支出は欧米先進諸国に比べ「遜色のない水準」にあるとして、「受益者負担の徹底」を求める。また、アサヒ・コムの報道によれば、財務省の財政制度等審議会は、国立大学の授業料を私立大並みに引き上げる試案を発表したという。

ーーーーーーーーーーー

○主計局主計官石原一彦「平成17年度文部科学省予算について」

財務省広報『ファイナンス』2005.2

教育には、防衛・外交等とは異なり、公的サービスを受ける特定の個人が直接的に利益を享受し、あるいは民間部門によっても提供が可能なサービスであるといった特色がある。特に、高等教育のような高度で専門的な教育の場合、個人に直接帰属する利益が相対的に大きく、教育を受ける当該個人に適切な受益者負担を求める仕組みとすることが適当と考えられる。

また、受益者負担の徹底には、公的部門から提供されるサービスに対する国民の意識を高めることにより、その質を向上させる効果も期待される。このような観点からは、例えば、長年に亘り無償給与が続いている義務教育課程の教科書の有償化等が課題として挙げられよう。

http://www.mof.go.jp/finance/f1702k.pdf

ーーーーーーーーーー

○アサヒ・コム 2008.5.19

財務省は19日の財政制度等審議会(財務相の諮問機関)で、国立大学予算で授業料引き上げなどによって最大5200億円を捻出できるとの試案を発表した。生まれた財源を高度な研究や人材育成、奨学金の拡充に充てるべきだとの主張も盛り込んだ。国から国立大に配る運営費交付金(08年度予算で約1兆2千億円)の増額論議を牽制する狙いがあると見られる。

試案は、授業料を私立大並みに引き上げることで約2700億円、大学設置基準を超える教員費を削ることで約2500億円の財源を確保できるとしている。「義務教育ではないので、一般的な教育自体のコストを(税金で)補填(ほてん)することには慎重であるべきだ」とし、「高等教育の機会均等は、貸与奨学金での対応が適当」とした。

* 補填とは、『大辞林』第3版によると、「足りない所や欠けた所などをおぎないうめること」。

ーーーーーーーーーー

■高等教育は個人の利益のためか

だが、そもそも高等教育は「個人に直接帰属する利益」が大きいものであり、高等教育の経費を税金で「補填」することは慎重であるべきものなのか。ではなぜ、日本の高等教育経費の公財政割合が33.7%にすぎないのに対し、OECD平均では73.1%が公費で賄われているのか。

高等教育を個人の利益をはかるためのものと捉えるこのような発想で、高等教育政策が推進できるものなのかどうか疑問に思う。高等教育にはどのような公共性や公益性があるのか、またどのような公益性をどのように実現していくのかが、高等教育政策の基本的な視点ではないかと思う。

だが、いくら何でも文部科学省は財務省のようには考えていない。中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」(2005)は、「高等教育に関しては、学生個人とともに、高等教育を受けた人材によって支えられる現在及び将来の社会もまた受益者である」と延べ、下記のように公財政支出の拡大を打ち出している。

『朝日新聞』(09.2.5)によれば、教育再生懇談会もまた、公的支援の増大を求める報告書を提出したという。中教審や教育再生懇談会でさえ、公費支出の拡大を言わざるを得なくなっているのだろう。

すでに30年以上続く受益者負担と公教育費抑制政策がもたらしたツケは、おそらく想像以上に大きい。教育を私的利益を得るためのものとする発想を広めてきたのは、70年代半ば以来の政策なのである。

ーーーーーーーーーーー

○中央教育審議会答申「我が国の高等教育の将来像」2005

高等教育の費用負担は、その直接的受益性に着目して、これまで家計に多くを依存してきている。現在では、国公私立を問わず学生納付金が国際的に見てもかなり高額化しており、これ以上の家計負担となれば、個人の受益の程度との見合いで高等教育を受ける機会を断念する場合が生じ、実質的に学習機会が保障されないおそれがある。

我が国においては、私立学校が高等教育の普及と発展に大きな役割を果たしてきたという沿革もあり、伝統的に私費負担の割合が高く、高等教育に対する公財政支出の対GDP比は0.5%と、諸外国に比べて極めて低い状況にある。もとより、GDPに対する公財政支出の割合や教育制度の相違など国により様々な条件が異なるため単純な比較は困難であるが、今後、高等教育に対する公的支出を欧米諸国並みに近づけていくよう最大限の努力が払われる必要がある。

文部科学省HP http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/05013101.htm

ーーーーーーーーーーー

○『朝日新聞』2009年2月5日

政府の教育再生懇談会(座長・安西祐一郎慶應義塾長)の第3次報告の概要が明らかになった。大学教育において、大学財政に占める授業料などの私費負担の割合が他の先進国に比べ高いとして、公的支援の大幅な増額を求めている。報告書は9日に麻生首相に提出する。

報告書によると、日本の大学、大学院など高等教育における学生1人あたりの私費負担割合は66.3%で、経済協力開発機構(OECD)平均26.9%を大幅に上回っている。その結果、学生数確保が優先され、その結果、学生や教育の質の低下を招いている、と指摘して、公的支援の大幅増額が必要だとしている。