【子ども手当1】

子ども手当をバラマキという国 2011.7.22

■子ども手当反対論

2010年度に発足した「子ども手当」は、はじめてすべての子どもの養育に対する所得保障を行なったという点で画期的だった(中学校卒業まで月1万3000円)。だが、来年度(2012年度)は、どうなるかわからない。自民党、公明党はもちろん、人々の間にも子ども手当に対する根強い批判があるからである。その理由は主に二つある。

①財源がない以上、所得制限を設けるべきだ。低所得者に対しては手当を支給しても、高所得者に対しては支給する必要はない。高所得者にまで支給して、次世代に膨大な借金を負わせていいのか。

②手当にお金を使うよりも保育所の整備を優先するべきだ。子ども手当を支給しても、出生率が回復するかどうかはわからない。それよりは、保育所の整備を進めて、待機児童を解消すべきである。

もっともな意見だと思う。膨大な借金を次世代に残すわけにはいかない。子ども手当が少子化対策として有効かどうかはわからない。私もぜひ保育所を増やして、待機児童をなくして欲しいと思う。

■子ども手当はダメか?

それでも、私はだから子ども手当はダメだとはどうも思えない。それは。

①子どもの養育のための手当を制限するのではなく、今の社会と大人たちが、子どもを育てるための費用をどのように分かち合うかを考える必要があるのではないか。

児童手当は子どものために使われるかどうか分からないという批判もあるが、児童手当はそもそも、家庭の自主性や自由を尊重しつつ、子育てを社会的に支援する制度であるとされる。何に使うか分からないという親への不信を前提にするのではなく、家庭の自由や自主性を尊重すべきだと思う。

②子ども手当を少子化対策として位置づけない方がいい。子ども手当は、今、生まれ育ってく子どもの生活と成長を保障するためのものであって、出生率回復のための手段ではない。だが、今の子どもに対する充実した支援は、これから生まれてくる子どものためでもある。結果的に、出生率回復に何がしかの影響を与えることになればいいと思う。

③保育園か子ども手当か、という問題については、北明美の研究が参考になる。北によれば、低成長時代に入っても児童手当を拡充してきたヨーロッパでは、「児童手当制度を保育サービスに対立させる日本のような議論はもはや見られない」という(北2002:19頁)。

保育園か手当かという対立図式自体が、発想の貧しさを表しているように思える。もちろん、お金がない中では優先順位をつけざるをえないかもしれない。だがそれは二者択一ではなく、したがって、子ども手当の否定ではないはずだ。

④所得制限については、大塩まゆみが、次のような比較研究の結果を紹介している。

「ユニバーサルな家族手当をはじめとする家族政策が整備されている国では、女性の貧困化は問題とならない」のに対し、「ユニバーサルな家族手当がない国では、母子家庭世帯や未婚の母の問題が解決されず、女性の貧困化が深刻である」(大塩2000:29頁)。

つまり、所得制限を設け、低所得者層にのみ手当を支給する国は、一見、低所得者への支援を重視しているかに見えて、実は子どもや母子家庭の貧困を軽視している。それに対し、所得制限を設けず、ユニバーサルな手当を整備してきた国は、子どもや母子家庭の貧困にも大きな関心を払ってきたということだ。

日本は、子ども手当以前はユニバーサルな手当がなく、母子家庭の貧困率は他の先進諸国と比べて高い。明らかに日本は大塩の言う後者の国だろう。子ども手当を廃止することは、このような現状を追認することになりかねない。それでいいとはとても思えない。

■子育てに対する社会的支援

ではなぜ、所得制限を設ける国では、母子家庭や未婚の母の貧困化が深刻なのか。

それは、そうした国家や社会では、子どもの養育や教育に対して社会的に支援することの価値や重要性が十分認められていないからだろう。子どもの養育を支援する合意が乏しい国や社会は、一般家庭への支援はもちろん、母子家庭や低所得階層への支援も最小限に切り詰めようとする。貧困家庭であれ、母子家庭であれ、子どもの養育は親の責任とされるからである。

日本はそうした発想の根強い国の一つ、というより、むしろその典型だと思う。

このことは子ども手当の「前身」である児童手当制度の変遷によく表れている。

子ども手当の「前身」の児童手当法が制定されたのは1971年(72年から段階的施行、74年完全実施)。第3子以降の子どもに対して、中学校修了まで月3000円を支給する制度として発足する。所得制限額は扶養親族等3人の場合で年収174.7万円。被用者分の財源は事業主7割、国2割、自治体1割。

だが児童手当は、そもそもは、すべての子どもを対象とするユニバーサルな制度となるはずだった。1960年の「国民所得倍増計画」は、社会保障を経済成長の「原動力」と捉え、10年後までに「すべての世帯に一律に児童手当を支給する制度を確立する必要がある」と述べている。

そうならなかったのは、拠出金の支払いに抵抗した財界をはじめ、大蔵省や自民党の中に根強い反対論があったからである。日本経営者団体連盟は、「児童の教育は、本来親の義務」と主張して、児童手当制度に反対した(「児童手当制度に対する見解」1969年)。貧困世帯に対しては支給しても、そうでない世帯には支給すべきではないというのである。児童手当は家庭の児童養育費の一部を社会的に負担する制度であって、親の「責任に取り代わるものではない」のだが(児童手当懇談会)、まるで親本来の義務を揺るがすものであるかのように言われた。

また、1979年には早くも財政制度審議会で児童手当の見直しが提案されるが、その理由は、我が国の場合、「親子の家庭における結びつきが強く」、児童養育費を「広く社会的に負担するというヨーロッパ諸国のような考え方になじみにくい状況がある」ということだった。

この後、臨時行政調査会(臨調)の第1次答申(1981年)において、「公費負担に係る支給を低所得者世帯に限定する等制度の抜本的見直しを行う」という案が提示され、同年末の行革関連特例法によって、最も厳しいとされる老人福祉年金並に所得限度額が引き下げられることになる。

だが、所得制限が強化されただけではない。1978年に低所得世帯に対して増額する特例制度が設けられたが(6000〜7000円、一般世帯は5000円)、1986年にはこの特例も廃止される。つまり、所得制限の強化は低所得世帯への支援拡充にはつながらず、逆に支援を削減したのである。

このように1980年代の政策は、児童手当の所得制限を強化し、低所得者層への支援を削除した。その論拠(口実)となったのが、「親の義務」や「親子の結びつき」である。その一方で、政策は親子の絆が弱まっているとか、家庭の教育機能が弱まっているなどと、繰り返し主張し続けていたのだが。

かくして、親の責任が強調され続けた結果、児童手当発足以来40年が経っても、少子化がこれほど進行しても、子どもの養育や教育を社会的に保障することの合意は、いまだに十分形成されていないのである。

■児童手当と扶養控除

児童手当制度が、貧困問題を解決するものでなかった要因はもう一つある。それは、「かくれた補助金」と言われる年少扶養控除との関係が見直されずにきたからである。

これまで年少扶養控除は、支給対象や期間が限定された児童手当よりも、子どもを育てる一般家庭の経済的負担を軽減する役割を果たしてきた。しかしながら、扶養控除は低所得世帯にとっては意味がない。1980年の児童手当制度基本問題研究会の報告書はこのことを指摘し、控除を廃止して、ユニバーサルな児童手当制度を作るよう提案した。

同報告書は、わが国は欧米諸国に比べて、「児童養育家庭に対する社会的配慮に極めて乏しい社会である」と指摘しつつ、児童手当の意義について次のように述べる。今日の少子化対策では「社会の子」といったことばがよく使われるようになったが、このことばを用いた政策はこれが最初ではないかと思う。

児童手当は、児童は「社会の子」であるという認識に基づき児童の養育負担を軽減することによって児童養育家庭が果たしている社会的貢献に対して明示的な評価を行うとともに児童福祉に対する国の姿勢を明確に示すことになる。

同報告書はまた、児童手当には「公平」性という点で大きな問題があると指摘する。同報告書によると、当時の年収300〜400万の世帯は、扶養控除と児童手当の両方を受けることができる。それに対し、年収150万の低所得者層は扶養控除の恩恵はなく、児童手当のみである。500万以上の高所得者世帯は控除のみ。

しかも、当時、児童手当は3人以上でなければ支給されなかった。他方、扶養控除は子どもが1人であっても受けられる。つまり、子ども1人または2人の世帯の場合、低所得者層は児童手当すら受給できないのに対し、一定所得以上の世帯は扶養控除によって負担が軽減されていたのである。

同報告書は、児童手当の所得制限にも問題があると言う。児童手当を受けることのできる上限(臨界点)において、可処分所得の逆転現象が起きるからである。

こうしたことから同研究会の報告書は、扶養控除と所得制限の廃止を提案し、すべての子に児童手当を支給することを提案した。それは、「社会の子」を育てる家庭の負担を軽減し、社会に対する家庭の貢献を評価するとともに、所得の再配分機能を強化するためだった。

その後、児童手当は1986年には第2子、1993年には第1子から支給されることになり、2人までの子を持つ低所得世帯にも手当が支給されるようになった。だが同時に、「重点化」と称して対象が乳幼児に限定されたために(93年以降3歳未満)、受給期間は極めて限られた。その一方で、控除は子どもが15歳になるまで継続する。

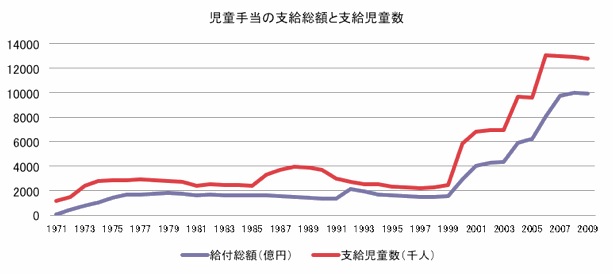

児童手当の支給総額は、下のグラフにあるように、2000年代に入ってようやく拡大に向うが、こうした手当と控除をめぐる「不公平」が解消されることはなかった。児童手当制度と扶養控除の併用は、実は低所得者層よりも中流以上の世帯に「補助金」を多く支給する仕組みだった。

子ども手当制度は、このような年少扶養控除を廃するものでもあったのである。

厚生労働省 2009(平成21)年度版「児童手当事業年報」より作成

■子どもの養育への支援をバラマキと言う国

子ども手当は今、所得制限を設けるかどうかで、なぜか「政争」の道具となっている。だが、民主党政権が発足する前、自公政権も児童手当の所得制限撤廃を検討していた。扶養控除を廃止し、金額も大幅に増額することも考えていた。民主党の子ども手当とほとんど変わらない。

にもかかわらず、自民党と公明党が所得制限にこだわるのは、所得制限なし=バラマキと捉えるからだろう。だが、なぜ子どもの養育への支援がバラマキなのだろうか。手当は、子どもの養育や教育を社会的に価値あるものとして認めるがゆえに支給するものである。

そうである以上、高所得世帯に対しても、手当によって子育てという「社会的貢献」をちゃんと評価すべきだ。他方、高所得層には税金をきちんと負担してもらえばいいと思う。税制はそもそもは経済対策や景気対策のためのものではなくて、所得再配分のためのものだろうから。

子どもの養育への社会的支援の合意が形成されてこなかったのは、児童手当が、60年代は経済成長政策、80年代は高齢化社会対策、90年代以降は少子化対策というように、時々の政策目的の手段として位置づけられてきたからだろう。先の児童手当制度基本問題研究会ですら、眼目は「高齢化社会にふさわしい児童手当制度」だった。

そのため、児童手当は常にその「効果」が問われ、 結果、 否定的に評価されてきた。 だが、児童手当は、第一義的には子どもの幸福や福祉のためである。児童手当を他の政策の手段と位置づける発想は、子どもの養育に対して社会的に支援することそのものの価値や意味を認ていないことになる(この点については「子ども手当2」参照)。

イギリスが家族手当制度(児童手当、国庫負担)を発足させたのは1945年。その元になったビバリッジ報告「社会保障と関連制度」(1942年)は、老齢にたいする施策よりも、労働者に対する家族手当(児童手当)の方を先行させるべきだと指摘したという。

ビバリッジ報告から70年を過ぎた今でも、日本の社会はチルドレン・ファーストではなくて、チルドレン・ラストの国であり、子どもの養育への支援を「バラマキ」と言う国である。

【引用参考文献】ーーーーーーーーーーーーーーー

北明美「日本の児童手当制度の展開と変質」上・中・下

『大原社会問題研究所雑誌』、524、526・527、 547号。2002 、2004年。

大塩まゆみ『家族手当の研究』法律文化社、 1996年。