【貧困1】

貧困はいつから存在しないものとなったのか? 2008.12.28

■2008年の貧困問題

湯浅誠は本田由紀・阿部真大との鼎談で、次のように話している。

・・・・・・・・・・・・

2006年の夏ごろ、私は「格差ではなく貧困の議論を」という文章を書いていました。その文章を書いている同年7月ごろは、誰も貧困のことを言わないじゃないか、と思って書いていたんです。しかし、その文章が出た同年11月ごろには、新聞で貧困ということがけっこういわれるようになっていたんです。あの急激な変化は、忘れられないですね。最近のマスコミは、すこし加熱しすぎているくらいの取り上げ方だと思っています(本田由紀『軋む社会』双風舎、2008年、149—150頁)。

・・・・・・・・・・・・

また、『朝日新聞』は「反貧困でつながる(1)もうガマンできない!」という記事で、湯浅について次のように書いている(2008年12月22日)。

・・・・・・・・・・・・

(湯浅は)2年前、ある新聞記事を読み、怒りがわいた。「社会的に解決しないといけない大問題としての貧困はない」。竹中平蔵・総務相(当時)の発言だった。竹中氏が旗を振った小泉改革と重なるように路上生活する若者が増え、ネットカフェからの相談も来始めた。「目の前にいる人たちの存在が全否定された」

・・・・・・・・・・・・

そう、ほんの少し前まで、私を含め多くの人は日本には階層の格差はあっても、「社会的に解決しないといけない大問題としての貧困はない」と考えていたのだ。日本は「豊かな国」なのだからと。「豊かさの中の貧困」、つまり「心の貧困」はあったとしても。竹中平蔵はおそらく「確信犯」なのだろうが、人々の認識も竹中とそう違わなかっただろう。

もっとも、実際には貧困が存在しなかったわけではない。ブルーシートの「家」が上野公園に立ち並んだのは、もうずいぶん前のことだ。リストラという名の解雇もさかんに行われた。だが当時、それはまるで辣腕経営者の英断による経営再建のように報じられていた。

『「福祉」が人を殺す時』が発行されたのは、バブル期の1988年(寺久光良著、あけび書房)。ケースワーカーに「働かんなら死ね」と言われて自殺した北九州市の事件(2007年)のかなり前にも、生活保護を受けられずに餓死した事件や自殺した事件はあったし、生活保護世帯の子どもの高校進学率の低さや、低所得階層と子どもの非行との相関関係は、福祉関係者や専門家の間では一貫して問題になってきたはずだ。

だが、こうした問題は「例外」か、あるいは「個人的な問題」(本人の問題?)と見なされたのか、「日本は豊かな国だ」という認識を崩すまでにはいたらなかった。

それが今はどうだろう。連日ニュースや新聞で失業などの貧困問題が大きく取り上げられ、企業の経営責任が問われている。「加熱しすぎ」のようにさえ思える。これも湯浅のいう「貧困ビジネス」だろうか。貧困が新鮮なニュースネタとして「消費」されなければいいと思う。

貧困が一過的な「流行」や「話題」として消費されてしまわないためには、いつから、なぜ貧困が見えないもの、存在しないものとなってしまったのか、そして、その結果、どんな社会や制度が形成されてきたのかを考える必要がある。貧困問題は今日突然発生したわけではないのだから。小泉・竹中改革のせいだけにするわけにはいかない。

近年相次いで出版された貧困に関する本を参照しつつ、こうしたことを考えてみたい。貧困はいつから存在しないものになってしまったのか、 いつから福祉行政は「働かないものは死ね」などというようになってしまったのか!?

■貧困が問題になっていた時代—1950年代

岩田正美は、「もはや戦後ではない」と書いた1956年の『経済白書』に対して、「果たして『戦後』は終わったか」と反論した同年の『厚生白書』を紹介している(『現代の貧困』ちくま新書、25頁)。『厚生白書』の記述を見てみよう。

56年版『厚生白書』は、「国民としての生活水準の最低線に停滞している低所得階層」は今日でも972万人に上ると指摘し、「貧困とその周辺の問題、つまり、生活困窮者と低所得階層の問題は、われわれの取り組まなければならない最大の社会問題である」と主張している〔第2章2節〕。

「わが国は先進国か後進国か」と問うた翌57年版『厚生白書』は、「先進国における貧困」を下記のように捉えるとともに、アメリカの貧困政策との比較から、「われわれにとって最も問題としなければならないのは、わが国における貧困対策の貧困さであり、貧困についての問題意識の低さであり、さらに貧困追放の意欲の欠乏であるといわなければならない」と述べている。

・・・・・・・・・

先進国における貧困は、未開社会におけるような資源の絶対的な不足による不可抗的な状態ではなく、また、後進国の場合のように富の極端な集中と経済水準の低位がもたらしたものでもなく、むしろ高水準の経済力のもとにおける所得の適正な分配についての失敗として、考えなければならない性質のものである。すなわち豊饒の中における貧困として意識されているのであって、このような意味において貧困の追放という問題は現代先進国の背負うはなはだ切迫した課題となっているのである。〔第1章3節2〕

米国においては、一人当り国民所得に対する比率においてわが国の倍の高さの基準をもって貧困が定義付けられ、追放されつつある。のみならず、わが国における貧困対策の明瞭な後進性を示す事実としては、貧困測定の基準あるいは最低生活費が、単に再分配政策の局面において公的扶助を通じてのみ現実性を持つにとどまり、分配政策の面における規制力を持っていないということを挙げなければならない。〔第1章3節4〕

・・・・・・・・・

このように、1950年代の『厚生白書』は、先進国の貧困を絶対的な「窮乏」とは区別して、生活水準によって相対的に決まるものとして捉えるとともに、先進国の貧困を所得の再配分の失敗として捉えていた。そして、こうした貧困を解決することこそが、先進国に加わるための条件であると考えていたのである。

■貧困への関心の減退−1960年代半ば

1961年版『厚生白書』によれば、1953年以来、「厚生行政基礎調査の結果に基づいて、保護世帯の平均消費水準とほぼ同程度である世帯を、低消費水準世帯として推計している」という〔第1部1章2節3〕。この「低消費水準世帯」は当時「ボーダーライン階層」とも呼ばれており、これと被生活保護世帯を合わせたものがほぼ貧困世帯と見なされていた。

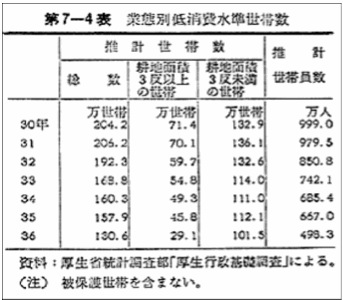

1962年版には次のようなデータが載せられている(資料1)。これによると、低消費水準世帯人員は1955年の999万人から61年には498万人へと大きく減少した。被生活保護人員も、193万人から163万人へと減少している(人口1000人当たりの保護率は、21.6%から17.4%へ)。

だが同白書は、貧困問題はなお重要な問題として位置づけている。「低所得世帯では、老齢者も女子も、働けるものは総出で日雇労働、家内労働(内職)、零細企業の常雇、零細農業など不安定、かつ、収入の低い就業によって生活を維持していることが推定される」と述べ、次のように低所得者対策の拡充を主張する。

今後の低所得階層対策は、単に生活保護対策やボーダーライン階層対策にとどまることなく、国民大多数の享受している生活水準に達していない階層に対しては、児童の保育および養育、疾病対策など日常生活上不可欠であり、かつ、これらの階層が自力で解決しにくい部面において特別な配慮をつよめていくことが必要となるであろう。〔第7章1〕

【資料1】低消費水準世帯の推移

1962年版『厚生白書』〔第7章1〕

しかし、厚生労働省の「白書等データベース」で「貧困」の語を検索すると、1964年ごろから急にヒット数が少なくなる。厚生省はこのころから貧困問題への関心を急速に失っていくように思われる。実際、松本伊智朗は次のように指摘している。

厚生省は、厚生行政基礎調査(現在の国民生活基礎調査)における「低消費水準世帯」の推計を、1965年を最後に打ち切っている。その後2008年の今日に至るまで、日本政府は貧困の定義と測定をもたない。これは、いわゆる先進工業国では珍しい。日本は国際的に見ても、貧困に対する関心が低い国なのである。(松本伊智朗「子どもの貧困研究の視角」浅井春夫他編『子どもの貧困』明石書店、2008年、17頁)

先に見た「低消費水準世帯」の推計が1966年に廃止されてしまうのである。以後、貧困世帯についての具体的な分析は『厚生白書』にほとんど載らなくなる。

それでも、60年代の『厚生白書』は、貧困が解決したとは捉えていない。1968年版は「働く機会や能力のない人々が経済成長にとり残されること自体」が貧困であると述べている。また同白書は、社会保障費の拡充が人々の労働意欲を下げ、経済成長を低下させるといった議論を「俗論」として批判し、「たとえ、現在、十分労働能力を発揮しないまま、生活保護を受け、『怠け者が得をしている』現象が二、三みられるとしても、それらは制度の運営を改めることによってただすことのできることだ」と指摘している〔序説4〕。「不正受給」にばかり目くじらを立てている今日の生活保護行政とはずいぶん発想が違う。

■貧困問題の消滅?—1970年代

しかしながら、1970年代に入ると、論調がかなり変わってくる。1つは、「貧困の質的変化」が繰り返し言われるようになることである。

過去10年間の保護の動向をみると、保護行政の対象である貧困階層に大きな構造変化があり、いわば貧困の質的変化が進行しているということができる。すなわち、老人、身体障害者などの本来的に稼働能力が少ない、社会的に障害を有する階層が増大し、それが被保護階層の主体となっている。10年前、稼働収入のある者が一人もいない世帯が45%であつたが、今日では60%をこえたことなどからして、かつての失業による貧困はかげをひそめ、心身両面のハンデイキヤツプ階層を対象とした生活保護行政へと変貌しつつある。〔70年版、各論第3編2章1節1〕

前述のように、厚生省は1965年を最後に貧困世帯の生活水準を把握するための調査を取りやめてしまったが、その背景にはこの「貧困の質的変化」論があったのではないかと思う。つまり、心身にハンディキャップがあって働けない場合には貧困に陥ることはあるが、働いていればもはや貧困はないし、失業による貧困もほとんどなくなった。そうであれば、貧困世帯の生活水準などわざわざ調べなくても事足りる、ということではなかったのだろうか。

70年代以降の論調のもう一つの変化は、これまで貧困が原因とされていた問題が、貧困とはあまり関係ないと言われるようになったことである。

・・・・・・・・・・・・

貧困等の経済的理由により転落した婦女子は、40年度には、全体の44.5%を占めていたが、その後年々減少し、47年度には23.7%となったのに対して、好奇心等の本人自身の理由により転落した婦女子は、前者と全く逆に40年度には全体の31.0%であったものが、47年度には54.2%を占めるほどになっている。〔76年版総論第2章2節4〕

警察白書によれば、少年非行の第一のピークである(昭和)26年は、戦後の混乱と貧困が社会の背景として考えられ、第二のピークの39年は急速な経済成長に伴う都市化の進展、都市への人口集中、享楽的風潮の広まり等少年非行を誘発しやすい社会構造への変化がその背景となったと考えられている。

少年非行の重要な要因として、従来から両親や父又は母のない家庭や家庭の貧困などの家庭状況が指摘されてきているが、最近では家族関係のかっとうなどが注目されつつある。〔79年版総論第2章2節1(1)〕

・・・・・・・・・・・・

このように70年代には、様々な社会問題が貧困によるものとしては捉えられなくなり、代わって本人や家族に原因があると見なされるようになる。生活が豊かになり、もはや貧困はほとんどなくなったのだから、悪いのは本人や家族だと考えられるようになったのである。

こうして1970年代末以降、歴史的な記述や外国の紹介を除いて、「貧困」という語は「白書データベース」ではヒットしなくなる。貧困などもはや存在しないかのように。

■社会保障からサービスへ—1980年代

さらに、80年代に入ると、「豊かな社会」であることを前提として、社会保障制度の改革が提唱されるようになる。

1983年版は、「豊かな社会になっている我が国において、社会保障のこれからの進路はいままでの延長線上にはない」とし、「社会保障制度を拡張し、その量的水準の向上だけをめざした時代は、もはや終わっているのではあるまいか」と述べる〔本編はじめに〕。そして、社会保障制度の新たな方向性として、自立自助・社会連帯の精神、家庭基盤に根ざす福祉、民間活力の活用、効率的で公平な制度、適正な受益者負担の導入などを打ち出す。

85年版は端的に「社会保障は今や救貧対策ではない」断言する。社会保障は人々の「ニード」に応える「サービス」であり、したがって、サービスを受ける「受益者に受益の程度に応じた負担を求めていくことを原則とし、受益者に負担能力が乏しい場合にあっては、これを軽減するという考え方に立つのが適当と考える」という。そして、「適切な負担を課すことにより受益者のコスト意識を喚起し、サービスの必要に乏しい者の参入を抑制し、必要の高い者に十分なサービスの提供を行うことを可能とする」というのである。

また、同白書は「乱診乱療や生活保護の不正受給にみられるような制度の濫用については、制度の信頼をかち得るため今後とも指導監査の徹底等行政の毅然たる対応が必要であることはいうまでもない」と指摘する〔第1編1章3節2〕。生活保護の「不正受給」などが厳しく批判されるようになるのである。

こうした80年代の「豊かな社会」論に基づく社会保障政策では、70年代の「貧困の質的変化」論はすでに放棄されている。「貧困の質的変化」論では「心身両面のハンデイキヤツプ階層」はなお貧困階層として位置づけられていた。だが、80年代の議論では、「心身両面のハンデイキヤツプ階層」はもはや貧困階層ではなく、サービスを受ける受益者である。貧困がなくなった以上、「負担能力が乏しい」受益者はいても、社会保障制度によって生活が保障されるべき貧困者は基本的にいないのである。生活保護受給者を除いて。このように考えると、2005年に制定された障害者自立支援法の趣旨がよくわかる。

生活保護制度にしても、1980年代半ばから90年代半ばにかけて急速に縮小した。保護率を低下させ、給付水準を下げたのである。81年に厚生省が生活保護の適用を厳格化する「123号通知」を出し、83年に第2次臨調が「福祉見直し論」を打ち出したためである(社会実情データ図録▽生活保護世帯数と保護率の推移)。

この80年代当時を振り返って、松本伊智朗は次のように述べている。

・・・・・・・・・・・・・

1980年代初頭はいわゆる中流社会論を基礎として、社会福祉の領域では「ニーズの多様化」が議論され始めた時期である。貧困は過去の問題で、社会福祉の課題は一定の経済的豊かさにもかかわらず起こる「多様なニーズ」に対応することである—「ニーズ」という言葉とともに、こうした認識が主流を占めるようになった。この認識が下敷きになって90年代以降の市場化が容認され、結果として今日の公的責任を招いているように、私には思われる。(略)当時大学院生だった私は、こんな基礎的なデータ(貧困に関する定義と測定—引用者)ももたずに、「社会福祉の多様化」や「豊かさとこころの貧困」などが議論されていることに、ある種の衝撃を受けた。(前掲論文17−18頁)

・・・・・・・・・・・・・

かくして、1970年代から80年代にかけて、貧困はもはや存在しないものとなった。1966年以降「低消費水準世帯」の推計が行われなくなったことがその一因だろう。データがなければ、貧困者を「実体化」することは難しい。

その背景には、前述のように貧困問題の解決に対する厚生省の熱意の喪失がある。57年版『厚生白書』が熱く批判した「貧困対策の貧困」、「貧困についての問題意識の低さ」、「貧困追放の意欲の欠乏」は、60年代後半以降の厚生(労働)省にこそ向けられなければならない。

■1億総中流社会!?

厚生省が「低消費水準世帯」の推計を取りやめ、貧困に関する全国的なデータが存在しなくなる中で、国民の生活水準を表わすものとして注目されるようになったのが「国民生活に関する世論調査」である(内閣府HP世論調査 - 内閣府)。高度経済成長期にこの意識調査で9割以上の人が自分の家庭の「生活程度」を「中」と答えるようになったことが、「1億総中流社会」論や「豊かな社会」論の有力な根拠となった。67年版の『国民生活白書』が、9割が中流意識をもっていると書いたことで、広まったらしい。

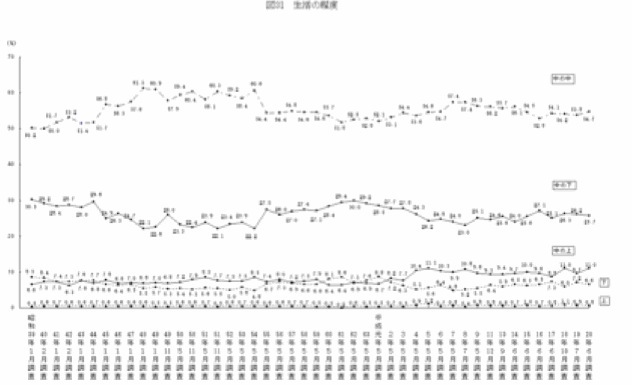

確かに、1954年調査では37.7%にものぼった「下」という回答は、58年には17%に急減し、60年13.6%、65年8.4%、66年7.4%へと下がった。「下」の割合は60年代半ばに10%を切ってから今日に至るまで5〜7%程度で推移している(資料2参照)。

【資料2】お宅の生活の程度は、世間一般からみて、どうですか。

2008年 「国民生活に関する世論調査」 図31

グラフの上から、「中の中」「中の下」「中の上」「下」「上」の順

http://www8.cao.go.jp/survey/h20/h20-life/2-1.html

だが、この調査をもって、「1億総中流社会」と見なすのはあまりに粗雑な議論である。というのも、1つには、無作為抽出だとしても、貧困世帯の回収率は他に比べて低くなると考えられるからである。

2つ目は選択肢の問題である。58年調査で下が急減したのは、選択肢が変わったことがかなり影響している。54年調査では、上、中、下ともそれぞれ3段階に分けられ、計9つの選択肢があった。だが58年以降は、上、中の上、中の中、中の下、下の5つ。中だけが3段階に分けられている以上、中の数値が多目に出るのは当然である。

面白いことに68年の調査は、対象者番号を奇数と偶数で2つに分け、9つの選択肢と5つの選択肢の両方で調査を行っている。結果、「下」の割合は、5つの選択肢では7.6%だったのに対し、9つの選択肢では12.5%。明らかに5つの選択肢では中の割合が高くなり、上と下が減る傾向にある。そのためか(?)、69年調査では選択肢は5つにもどる。

3つ目はこの「生活程度」は生活実感とは必ずしも一致していないということである。「下」の割合は65年に8.4%と1割を切ったが、暮しが「楽」という答えは3.0%にすぎず、普通63.9%、苦しい31.7%である。苦しいという回答は、66年34.5%、67年32.2%、68年28.9%、69年27.9%。わずかずつ減少しているとはいえ、3割近くは生活が苦しいと答えている。

この間「下」と答えた人は7%代、「中の下」は28〜29%。生活程度を「下」と答えた人だけでなく、3割弱を占める「中の下」の人たちの多くが「苦しい」と答えたものと思われる。つまり、多くの人が「中流意識」を持っているといっても、必ずしも生活が「豊か」なわけではない。生活が「苦しい」という人が3割近くを占める中流社会だったのである。

ところが、この設問は70年以降の調査で削除される。前よりも暮らし向きが楽になったかとか、生活に満足しているかといった設問は残るが、 今の生活が苦しいかどうかを直接国民に聞くのは止めてしまったのである。*

このように、意識調査をもとにした「1億総中流社会」論は、そもそも相当怪しいものだった。調査項目自体に、かなり政治的、政策的な意図や操作が感じられる。

また仮にこの意識調査が国民の意識を反映したものであったとしても、「1億総中流社会」は、3割近くの人が「生活が苦しい」と感じている「中流社会」だったのである。また、「下」と答えた5〜7%の人々を無視した「1億総中流社会」論であったとも言える。

こうした「1億総中流社会」論や「豊かな社会」論によって、70年代以降、どのような政策が進められてきたのか、また、どのような社会が形成されてきたのか、ページを改めて考えてみたい。

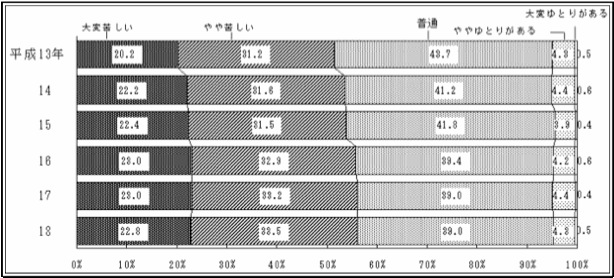

* もっとも、かつて「低消費水準世帯」の推計を行なっていた厚生省の「国民生活基礎調査」では、生活が苦しいかどうかを聞いている。それによると、近年、「大変苦しい」という答えは約2割、やや苦しいを合わせると5割を超える(資料3)。選択肢が異なるため断定はできないが、生活が苦しいと感じている人はむしろ1960年代よりも増えているように思われる。

その一方で、前掲の「国民生活に関する世論調査」で生活程度が「下」と答えた人は最近の数値でも6〜7%、「中の下」は25〜27%。今も根強い「中流意識」があるとはいえ、その生活実感はとても「豊か」とは言えない。「生活水準」に関する意識調査を基にした「中流社会」論がいかに危ういものかわかる。

【資料3】世帯の暮らしの状況

厚生労働省2006(平成18)年「国民生活基礎調査」厚生労働省:平成18年 国民生活基礎調査の概況