思春期は必ずあるはずのものなのだろうか? 2006.7.27

■私にとっての思春期

今思えば、私は、かなりませた子どもだったと思う。小学校高学年のとき、「家出をしたい」「親に頼っている自分は、弱い人間だ」なんて、作文に書いたりした。親の言うこと為すことに、いちいち苛立ち、不機嫌になり、そんな自分を嫌悪しつつも、どうしようもなかった。

その頃、たまたま国語の教科書に載っていた短いエッセイを読んだ。確か「自我の目ざめ」といったタイトルだったと思う。それを読んで私は「今の自分みたいなことを自我の目ざめというんだ!」「自分だけではないんだ!」と思って、何だか嬉しくなったことを覚えている。

それ以来、私は、当然、誰にも自我の目覚める「思春期」があり、その時期を経て子どもは親から自立し、大人になっていくものだと思っていた。私が読んだあのエッセイにもそのようなことが書いてあったはずだし、中学校や高校の保健体育でもそう習った。

しかし、である。 大学生の時、友人たちに思春期はどうだったかと尋ねてみたことが何度かあった。だが、私があの頃感じていたようなどうしようもない苛立ちは、意外なほどほど共感されなかった。 思春期らしい思春期はなかったという人がけっこういたのである。

思春期とは、人が成長発達する上で、当然経るべき発達段階ではなかったのか? その「症状」は人によるのか? 私が「重症」だったのは、私の素質か性格か環境か? 私の中ではそんな疑問がフツフツと湧いた。

■サモアの思春期

なので、しばらく後になって、文化人類学者マーガレット・ミード(1901〜1978)の『サモアの思春期』(Coming of Age in Samoa、1928年。邦訳は1976年)を知った時には驚いた。ミードによれば、ポリネシア・サモア諸島では「文明社会」とは異なり、思春期、青年期に特有なストレスがないというのである。

そうだとすれば、思春期というのは「文明社会」に特有な現象であって、生物学的に思春期というものがインプットされているわけではない。だがら、誰でも一定の時期になると思春期に至るとは限らず、思春期のない場合もあるということになる。「そうだったのか!」と、目からウロコが落ちるような気がした。

だが、どうもスッキリしないのである。では、なぜ誰でも思春期があるかのように言われるのか。サモアにはないが、文明社会では誰でもあるのか。思春期がなかったという人は、「未開人」か?? 「気がつかない」だけなのか??

そうした疑問は、その後長くしまい込んでしまった。なんせ人間が成長発達する上で、思春期という期間があるということは、「常識」だし 、疑う余地のない正しい「理論」のはずだ。だからこそ、思春期のない子は「後で大変」なんてことまで、言われるのだから(ということは、思春期のない人がそれなりにいるということなのだが)。

付言すると、『サモアの思春期』は最近ずいぶん批判されている。テレク・フリーマン『マーガレット・ミードとサモア』(みすず書房、1995年)などが、ミードのサモアでの調査がいかにいいかげんなものだったかを明らかにしたからである。確かに、あの当時の「先進国」による「未開社会」の調査は、方法論的にも、倫理的にも色々問題があっただろうと思う。

だが、ミードに対する批判は、そうしたこと以上にイデオロギッシュで政治的な意味合いが濃い。ミードが性や性役割の文化的な多様性を指摘してきたことが、フェミニズムにおいて評価されてきたからである。そのため、フェミニズムを批判するための格好の材料として、ミード批判が位置づけられている。

したがって、ミードに対する批判は、私の知る限り、男女の役割や性に関する批判に集中している。思春期の捉え方についてはよく分からない。この点は後で調べたい。

■高校「現代社会」

ということで、私にとって思春期はずっとひっかかる問題だった。でも、このところ、ようやく自分なりの見方が見つかった気がする。以下では、そのことを書いてみたい。

まず、思春期は、そもそもどのようなものとして捉えられているのかから。下記は 高校「現代社会」 の教科書の内容である(2004年版)。

◎青年期とは〜「子どもと大人の間に大人になるための訓練機関として青年期が存在する」

(三省堂)

「子どもからおとなへ成長を遂げる時期」(第一学習社)

◎青年期の特徴〜マージナルマン、モラトリアム、アイデンティティの形成、葛藤、不安定、

自我の目覚め、第2の誕生、第2反抗期、心理的離乳(三省堂、 第一学習社 、実教出版)

3社の教科書を見てみたが、だいたい似たような内容で、私がかつて教わったこととそれほど違いはないように思う。 教科書によれば、青年期は12・13歳頃の思春期から、22・23歳頃までとされる。 青年期が「一つの独立した時期と見なされるようになったのは20世紀」で、それ以前は通過儀礼を済ませれば、一人前の大人となったとも書かれているが(第一学習社)、青年期が自我の目覚める「第二の誕生」の時期で、大人と子どもの間で居場所の定まらない「マージナルマン」で、葛藤があって不安定な「アイデンティティ・クライシス」の時期で‥‥といった青年期の像は普遍的なものとして描かれている。

■思春期と青年期

では、思春期と青年期の関係はどうなっているのか。

思春期は、「現代社会」の教科書が言うように、12・13歳くらいの時期を指すことが多いが、17,18歳頃までを言う場合もある。

いずれにせよ、思春期という語は、身体的な成長や性的成熟(第2次性徴)に重きを置く見方と言えるだろう。実際、日本思春期学会の会員の多くは、医師や看護師など医療関係者である。 他方、教育事典などを見ると、「青年期」はあるが、「思春期」という項目はないこともある。 思春期は、教育学や社会学の用語というより、あるいはそれ以上に、医学の用語である。

これに対し、なぜ青年期が20世紀になってはじめて「一つの独立した時期」と見なされるようになったのかといえば、20世紀になってようやく近代的な中等教育・高等教育制度が整備され、普及したからである。また、なぜ青年期が22,23歳頃までかと言えば、大学を終えて働き出す時が成人への移行期として想定されているからである。

そして、今、青年期の延長が言われ、青年期は30歳頃までだとか、いや、30代前半までだとか、その時期を「ポスト青年期」(宮本みち子)と言うとか、「後期青年期」(教育社会学会)と言うとか言われているのは、晩婚化・未婚化・非婚化が進み、フリーターと若年失業者が増え、経済的な自立や家を離れる時期が遅くなったからである。

つまり、青年期というのは、中等教育と高等教育の普及なしには存在しえない。また、 青年期の期間は、教育期間や就職や親との別居や結婚などの動向によってしか定まらない。要するに、青年期というのは、 若者の社会的な状態や位置づけを表す用語 であり、基本的に社会的・社会学的な用語なのである。

■普遍的な青年期の成立

だが、身体の成熟に関心を向ける思春期と、社会的な用語である青年期は、実際にはそれほど区別されずに扱われてきたのではないかと思う。それは、身体的・自然的な成熟(思春期)と、社会的な能力や役割の習得(青年期)とは、本来的・理念的には(現実はともあれ)一致するはずのものと考えられてきたからだろう(ということで、通例に従って、以下では 、思春期は青年期のはじまりという程度に捉え、青年期と思春期をほとんど区別しないで使う)。

たとえば、青年期論をリードしてきた青年(期)心理学は、青年期を特別の発達段階として捉え、 特有の発達課題や発達過程があると説いた。そうした普遍的な発達過程を設定する前提には、身体の成熟という普遍的な自然があった。

しかし、青年期の社会的な意味付けや役割は、当然のことながら、身体の成熟だけでは説明できない。身体的な成熟の時期と社会的に大人と見なされる時期が乖離することによって、長期の青年期が誕生したからである。

そこで、現実の社会における青年期に意味を与えるために、青年期心理学はモラトリアムやアイデンティティといった新たな概念を登場させ、そして、それをまた青年期特有の心理あるいは発達の課題として普遍化した。

つまり、ある特定の社会に成立したはずの青年期は、 身体の成熟(思春期)という自然のイメージと重ねあわせられることによって、この年頃に特有の発達段階として普遍化されたのである。それによって、思春期のイメージが、長期化した青年期全体に拡大されることにもなった。若者は、12・13歳に目覚めたはずの「自我」を「確立」するために、22・23歳まで延々と「葛藤」や「危機」を続けることになったのである。

もっとも、このような青年期の普遍化(自然と社会の一致、あるいは思春期イメージの拡大)は、心理学だけの特質ではない。とくに1970年代は、社会学も教育学も、青年期心理学と大差がなかった。青年期心理学をベースとして、その土台の上にそれぞれ専門分野を築いていったからである。松原治郎『現代の青年』(中公新書、1971年)参照。

■危機としての青年期

実際、青年期における自然と社会の関係は、 これまで次のように説明されてきた。

青年期が生理的な成熟に基盤を持つ発達上の一時期、一段階であることは明らかだが、同時にそれは

すぐれて社会的・文化的な要因によって規定される。

(堀尾輝久『人間形成と教育』岩波店、1991年、225頁)

こうした説明は、自然と社会の両方に目配りをきかせた、しごく真っ当なものに思える。ここでは生理的成熟に対する社会による規定性が言われているが、両者のズレや矛盾はなどは想定されていない。その意味で、自然と社会は本来的には一致するものと捉えられている。

しかし、こうしたある意味で幸福な一致が、予期せぬ問題を生み出してきたように、私には思えてならない。それは、心理学が生理的な成熟を基盤として普遍化した青年期が、〈本来のあるべき青年期〉として捉えられるようになったことの問題である。

この〈あるべき青年期〉では、「危機」すらも規範化される。堀尾氏は、「『アイデンティティを模索する危機の時代としての青年期』という捉え方は、今日の青年期を考える際の共通認識になっている」と指摘する(前掲書、229頁)。「危機」は乗り越えなくてはならない青年期の試練であり、その危機を乗り越えることによって、はじめて精神的な自立をとげると考えられてきたのだろう。だからこそ、次のように言われる。

思春期の自立の課題をどのようにうまく果たせるかは家庭教育の問題としても重要である。

‥‥そこで失敗すると、それは「青年期」のさまざまな葛藤を引き起こすことにもなる。

(堀尾前掲書、236−7頁)

また、〈あるべき青年期〉からすれば、 現実の青年期は、ほとんど常に問題に満ちあふれたものに見えてしまう。

青年にとって、現代という時代は精神のすこやかな成熟、成長を果たし、自然や社会や人間について

の確かな認識を身に付け、それを基に人間観を模索しつつ、自己を確立し、自分の 個性をひらき、

その 生き方を選んでいくことが困難になっている時代である。 (堀尾前掲書、231頁)

青年期はそもそも「危機の時代」である上に、現代は若者の成長発達を困難にする時代なのだから、現実の青年の問題が様々に言われるのは当然のことなのだろう。 たとえば、尾木直樹『思春期の危機をどう見るか』(岩波新書、2006年)

だが、果たしてそうか。現代社会は青年の成長が困難な社会なのだろうか。そして、実際に、青少年には問題が多いのだろうか。

■悩みや心配事がない

こうしたことを考える上で、いくつか、興味深いデータがある。

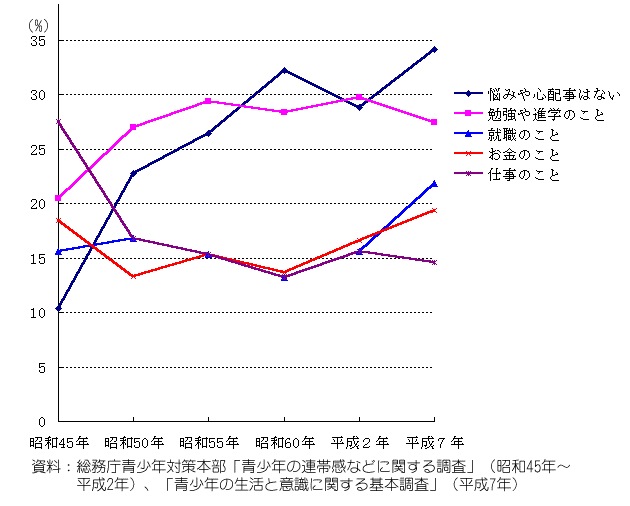

1996年度版『青少年白書』第1部図7青少年の悩みや心配事

これは 1996(平成8)年版『青少年白書』の「概要」から取ったものである。上のグラフからすると、1970(昭和45)年から1995(平成7)年の25年間の最も顕著な変化は「悩みや心配事」のない若者の増加である。

上のグラフに使われている「青少年の生活と意識に関する基本調査」は、2000(平成12)年に2回目(内閣府)の調査が行われている。それによると、下記のように、1995(平成7)年の調査より、悩みのない若者は減少している。

しかし、それでも1970(昭和45)年に比べれば、悩みのない若者はずっと多い。しかも、思春期まっただ中のはずの中学生において、悩みのない人がかなりいる。

http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/seikatu2/1_6.html

中学生 1995年 43.7% → 2000年 35.9%

15〜17歳 30.8% → 26.2%

18〜21歳 33.0% → 29.1%

22〜24歳 39.8% → 28.4%

悩みや心配事のない若者の増加について、1996(平成8)年版 『青少年白書』は次のように書いている。

最近の新しい動向等をまとめてみると、悩みや不満がないと答える青少年が増えてきている。

青少年の存分な活躍ぶりを反映している面もあるが、非行や深刻ないじめ、自殺などが依然として

発生していることを考え合わせると、その背後に、青少年自身でさえ自覚しないような不満や悩みが

隠れているのではないかと危惧される。

『青少年白書』は、悩みがないなんて嘘だ、自覚していないだけだと言わんばかりである。その根拠として、『青少年白書』は、「自殺などが依然として発生している」と言う。確かに、青少年の自殺は発生している。ゼロなんてことはありえない。

■自殺の減少

しかし、青少年の自殺は、人口比で見ると、1950年代後半がピークで、その後急減する。小中高校生の自殺は、1970年代は年間300件前後。1980年代以降にさらに減少し、2003年は137件である。ちなみに、青少年による殺人も、80年代に大幅に減少する。家出も減少する(「若者の自殺2」参照)。

■大人になりたくない

NHKの調査(『中学生・高校生の生活と意識調査』NHK出版、2003年)によれば、「早く大人になりたい」と思う中学生は33.1%、高校生34.3%。中学生も高校生も、早く大人になりたいと思っているのは3分の1で、6割近くはそうは思わないと答えている。この数値は、1982年の調査以来、ほとんど変わっていない。

その理由としては、「子どもでいるほうが楽だから」 大人になりたくないという答えが増え、他方、「やりたい仕事に早くつきたい」から大人になりたいといった答えが減少している。東京書籍が出している高校現代社会の資料集『ダイナミックワイド現代社会』(2004)は、 このデータから、「高校生の自立心の弱さや甘えを読み取ることもできる」と書いている。

■親子円満

また、ベネッセの調査によると、中学生と親との関係はきわめて良好で、中学生は現在の生活にかなり満足している。Child Research Net 「モノグラフ・中学生の世界VOL.77」

『産経新聞』はこの調査について報じたが、その見出しは、「消えゆく反抗期」「中学生の8割『親子円満』?」「精神的自立の危機も」であった(2004.10.4)。『朝日新聞』も同じ調査を紹介しているが、やはり見出しは、「第2次反抗期はどこへ? 8割『家でのびのび』」というものだった(2004.8.8)。

『産経新聞』には、調査をまとめた深谷昌志東京成徳大学教授の次のコメントが載っている。

一見、好ましい結果に見えるが、子供が親に依存し続けて精神的な自立が遅れている。社会全体で

みると心配な結果だ」「これが小学生高学年の調査なら全く問題ないのだが、中学生 になると、

親に依存していた子供は親を疎ましく感じたり目障りに感じるもので、こうした反抗期固有の傾向が

うかがえない。これは高校生への調査でもみられる傾向だ。

■若者は殺さない

『朝日新聞』の「日本の若者は殺さない(上下)」は、今日の日本の青少年による殺人が、歴史的に見ても、世界的に見ても、きわめて少ない水準にあると報じている(2003.4.4・5)。この記事によれば、1950年代末以降、若者による殺人が急減した結果、1990年代半ばには、「30〜50代の中年男性の方が20代前半の男性より殺人者率が高くなってしまった」。

だが、この記事の最も大きな見出しは、「暴力犯罪エネルギーが激減」である。「殺人はエネルギーがなければできない犯罪だ」という小柳武・法務省法務総合研究所総括研究官の言葉や、「男らしさが減り、危険に近づかなくなっている」という長谷川寿一東大教授の言葉が紹介され、それを印象づけるかのように、教員に少しきつく言われただけで「ヘナヘナと失神」した東大の学生の例が挿入されている。

記事は、暴力犯罪が減っていることは「今の若者たちの大きな長所なのである」と一応は書いている。だが、 戦後の平和な社会の中で、若い男性にとって「兵隊さん」という「モデル」がなくなり、暴力エネルギーが失われ、男らしさがなくなった、というのがこの記事の言わんとすることである。

■それでも若者は批判される

以上のデータとそれに対するコメント(解釈)をどう受け止めただろうか。私としては、今日の若者が以前の若者より「悪く」なっていることを証明するようなデータとはとても思えない。にもかかわらず、若者は様々に批判されているのである。

悩みのない若者の増加は、実は本人さえ自覚しないような不満や悩みが隠れているなどと「危惧」される。青年期は当然「悩み多き世代」であり、「危機の時代」であるはずだと考えられているからだろう。

中高校生の6割近くが「大人になりたくない」と答えていることについては、自立心の低い甘えた若者の増加と受け止められる。青年期とはそもそも「大人になるための準備期間」と位置づけられている以上、 大人になりたくない若者は、自立するための準備や訓練を行うべき青年期の意味を損なう。おまけに、「大人」とか「成熟」とか「自立」といった価値も。

中学生が親とよく会話して、家でのびのびすると、「精神的の自立の危機」と捉えられてしまう。「第2次反抗期」という思春期の像からはずれるからである。

殺人が減っても、男らしさやエネルギーが減少しているなどと言われる。 若い男性は、本来、血の気が多くて、 抑えきれないほどの荒々しい欲望や活力、エネルギーに満ちていて‥‥、といった青年男性のイメージと違うからである。

このように見てくると、若者が非難されるのは、現在の若者が「悪い」からではなく、〈本来あるべき青年期〉と大きくズレてしまっているからだということが分かる。〈あるべき青年期〉に照らし合わせてみると、 悩みがないことや、家でのびのびすることすら非難され、殺人の減少さえ「エネルギーの減少」などと言われてしまうのだ。

そういえば、かつて「ネアカ」とか「ネクラ」といったことばが若者の間で流行ったことがあった。その時、「ネクラ」を無邪気にからかう若者に対して、大人世代は戸惑いを隠せなかったように思う。ネアカの青年期というのは、やはり青年期のイメージに合わない。

■青年期論の有効性

つまり、〈本来あるべき青年期〉と現実の若者は、大きく乖離してしまっているのだ。それゆえに、〈本来あるべき青年期〉は、問題とはとても言えない現代の若者の特徴すら批判する硬直化した規範になっているように思えてならない。問題なのは現実の若者ではなく、むしろ、〈本来あるべき青年期〉の方ではないか。〈あるべき青年期〉論は、現実の若者をリアルに捉えるための理論としての有効性を失ない、 現実の若者を批判し、否定する理念・規範・道徳になってしまっている。

先に見た『朝日新聞』の記事では、1990年代半ばには、20代前半より上の世代の方が殺人率が高くなったという。そうである以上、 若者は血気盛んで、 キレやすく 衝動的で、善悪の判断ができないがゆえに、最も犯罪を犯しやすいといったこれまでの青年期論は、もはや通用しない。

また、「大人になりたくない」中高校生の割合が、1980年代以降、ずっと6割近くを占めてきたことからすれば、 従来の「大人への移行期・準備期」や居場所の定まらない「 マージナル・マン」といった青年期の意味も、 1980年代にはすでに失われていたとも考えられる。

親子の会話についても、1970年からほぼ一貫して増加していることを示すデータがある。

http://www8.cao.go.jp/youth/kenkyu/seikatu2/pdf/2-2-2-1.pdf

悩みのない若者も、1975年に大幅に増えていることからすれば、1970年代半ばには、「第2反抗期」や「思春期葛藤」といったいった従来の概念で若者を捉えることはできなくなりつつあったのかもしれない。

つまり、青年期のあり方が変化しているのだ。そうである以上、これまでの〈あるべき〉青年期イメージで、現実の若者を批判し続けていても仕方がない。

■新しい青年期像

こういったことを考えていた時、滝川一廣『新しい思春期像と精神療法』(金剛出版、2004年)は、とても参考になった。滝川氏は次のように書いている。

私たちはこの思春期(青年期)に対してひとつの定型的なイメージを持ってきた。たとえば「疾風怒涛の時代」「反抗の時代」「難しい年頃」「不安定な年頃」、あるいは「第二の反抗期」‥‥。しかし、このような伝統的な思春期像は、ある時代的・社会的背景のなかで造形されてきたもので、現代の私たちの社会においてそっくりそのまま普遍性を持っているとは限らない。(滝川、9頁)

滝川氏がこのように言うのは、「『思春期』とは、蝶にとって『さなぎ』が普遍的なようには普遍的ではなく、その時代と社会によってさまざまにあり方を変える」(9頁)と考えるからである。つまり、思春期は身体にインプットされた自然的、普遍的な現象ではなく、社会のあり方によって変化する社会的な現象であると捉えているのである。

精神科医である滝川氏の方が、教育学者や心理学者よりも、よほど社会派のように思える。こんなにスッキリと思いきりのいい説明は、これまであっただろうか?

滝川氏は「 思春期葛藤」が「平穏化」しているのが、現代の若者の特徴だと言う。そして、それは、抑圧的規範枠の緩和や 消費文化や 在学期間の延長によって、「現代社会が思春期にとって生きやすい社会となった」からだと言う。

古い青年期イメージに固執して、現実の若者を批判・否定するより、次のように青年期そのものを捉え直した方が、よほど現実をよりリアルに捉えることができると私は思う。

古典的な思春期象と比べるなら、概ねかれらはずっと明るくしなやかに思春期を潜り抜けているかに見える。そうした潜り方は、人によっては深みや内面性に乏しく見えて飽き足らぬかもしれないけれども、古典的な思春期とちがって、あえて深刻に悩んだり内向せざるをえない現実的な障壁が ない以上、むしろ自然な姿ということができる。裏返せば、かつては思春期のひとつの内面的な スタイルであった「孤独」や「苦悩」が、もはや思春期ゆえの特権性や人格形成の筋道という価値を自他ともに与えられにくくなり、「ネクラ」といったマイナス価値だけになってきてしまったともいえる。 (滝川、23頁)

■青年期平穏説

もっとも、滝川の指摘する思春期(青年期)の「平穏化」は、実はかなり前から指摘されていたようである。

統計学的にも思春期の精神疾患発症率が他の年代に比べて極めて高いわけではなく、自殺者数も中高年世代よりもかなり少なくなっていますから、青年期は他の発達段階に比べて精神的に危険な状態にはなりにくい世代だとする立場もあります。

青年期危機説と対立するこの立場を青年期平穏説といい、アメリカの心理学者オウファーや投影心理検査のロールシャッハの研究で著名なワイナーはこの青年期平穏説の立場を取りました。

青年期危機説と青年期平穏説:学校・企業・家庭の環境への適応と社会的自立の問題 カウンセリングルーム:Es Discovery/ウェブリブログ

日本でも、青年期平穏説は、村瀬孝雄らによって、1970年代後半には指摘されていたという。問題は青年期の「平穏」が、どのように捉えられてきたかだが。

下山晴彦は、青年期危機説と平穏説の「どちらが正しいというものではなく、むしろ現代では危機と平穏を含めて多様な青年期が見られることを示している」と言う。だが、その一方で、次のように「危機としての平穏」説を唱える(下山晴彦編『教育心理学Ⅱ』東京大学出版会1998年、193−4頁)。

・・・・・・・・・・・

表面的な適応にこだわり、悩むこともなく、子どもから大人への構造転換のためのアイデンティティの混乱を経験できないとするならば、それは構造転換のための発達過程である青年期としては偏った、危機的な状況とみることもできる。

・・・・・・・・・・・

下山が「現代では危機と平穏を含めて多様な青年期が見られる」というのは、事実認識としては、平穏な青年期もあるということだろう。だが、その平穏な青年期は、下山においては、「大人になれない青年期」であり、スチューデント・アパシーや摂食障害をもたらしかねない「新たな心理的障害」ですらある。このように見ると、滝川と下山の捉え方の違いがよく分かるだろう。下山においては、従来の〈あるべき青年期〉は無傷のままである。

■おわりに

悩みや心配事がなく、 現在の生活に満足し、 大人になりたいと思わず、親とよく話し、家でのびのび過ごす若者。自殺や殺人が減少し、家出もあまりしなくなった若者。こうした今日の若者が、なぜ「危機としての平穏」などと問題にされ、批判されるのか、私には分からない。

生意気で、反抗的で、 自意識過剰で、なのに刹那的で、破滅的で、内省的で、自信のない「古典的」な青年期を過ごした者としては、うらやましい限り。今となっては、あの深刻ぶっていた私の「青年期」はいったい何だったのだろうかと思う。

ここまで考えてきて、思春期をめぐる私の疑問の半分は解けたように思う。つまり、「思春期危機」「思春期葛藤」といった青年期のイメージそれ自体が、教育期間の延長とともに形成され、理論化され、価値化されてきた。だが、社会の変化の中で、これまでの青年期論は、かくあるべき規範になり、現実を分析する効力を失ってしまっているということだ。

だが、あと半分疑問が残っている。それは、なぜ私は「古典的な思春期」を過ごしたのかということである。あるいは、なぜある時期まで「 古典的な思春期」がリアリティをもち、それゆえに普遍的化されて捉えられてきたのかということである。

このことは、「青年期論」のページで考えてみたい。