若者の自殺は増えているか? 2008.11.22

■学生・生徒の自殺—警察庁の統計

若者や学生・生徒の自殺は、増えているのだろうか。

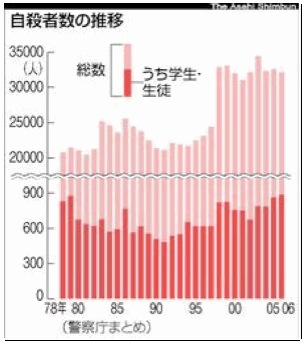

資料1は前述の『朝日新聞』(2007年6月7日)に掲載されたものである。同紙はこのデータから06年の学生・生徒の自殺は78年以降「過去最悪」と報じた。だが、これを見ると学生・生徒の自殺者数は増加傾向にあるというよりも、横ばいという印象である。

もっとも、子どもが減っているのに自殺者数が増えているのは問題だろう。だが、06年の学生生徒の自殺者の約半分は大学生である。1990年代以降、進学率の上昇にともなって大学生の数はかなり増加した。大学生の増加も考慮しなくてはならない。

【資料1】自殺者の推移

2007年6月7日 『朝日新聞』

http://blogs.yahoo.co.jp/goecchi_gogo/40423348.html

■公立学校生徒の自殺—文部科学省の統計

文部科学省の「生徒指導上の諸問題について」は、公立の小学〜高校の生徒の自殺について載せている(http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/18/09/06091103.htm)。06年の報道は学生・生徒の自殺を「学校問題」、つまりはいじめ問題の深刻化として捉えていたが、学校問題による自殺が増えているのかどうかを知るためのデータとしては、こちらの方がより適切だろう。ちなみに06年度に「いじめ自殺ゼロ」が問題になったのはこのデータである。

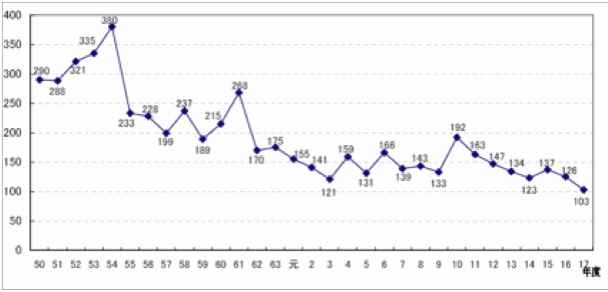

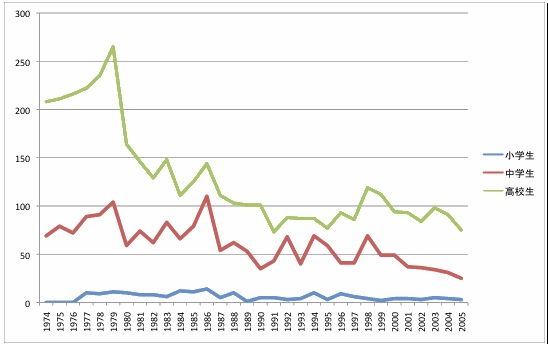

文部科学省のHPでは今のところ2005年までの数値しかアップされていないが、これを見ると、生徒の自殺は減少傾向にあることがわかる。最も多かった1979(昭和54)年は380人、05年は103人と、大幅に減少している(資料2)。とくに高校生の自殺者が大きく減り、中学生も少なくなっている(資料3)。そうである以上、学校問題の深刻化によって、生徒の自殺が増えているようには思えない。

【資料2】公立小中高校生の自殺者数(合計)

文部科学省「平成17年度 生徒指導上の諸問題について」(2006年9月)警察庁調べ

【資料3】公立小中高校生の自殺者数(学校種別)1975−2005年

文部科学省前掲資料から作成

■若者の自殺—厚生労働省の統計

自殺に関する統計としては、もう一つ厚生労働省の「人口動態統計」がある。厚生労働省は同統計の特殊報告として、「自殺死亡統計」(第5回、2005年)をまとめている。以下のグラフはいずれも同統計から取ったものである。

http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/tokusyu/suicide04/

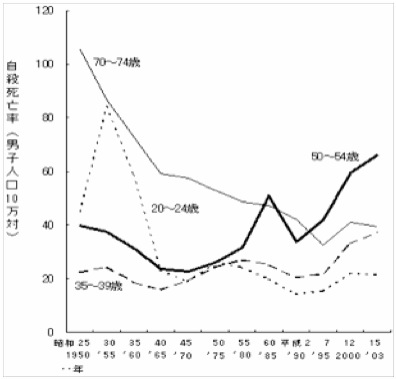

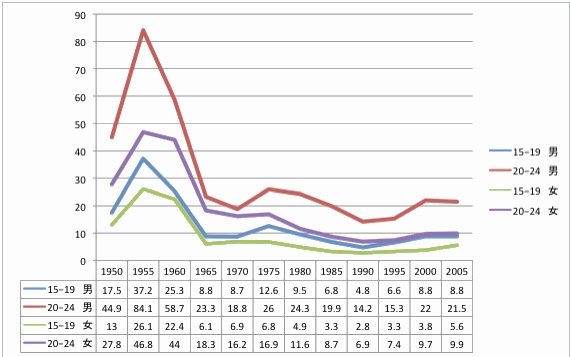

これによると、20代前半の自殺率が最も高いのは1950年代で、1955年の自殺率(人口対10万人)は男性84.4、女性46.8。当時の20代前半男性の84.4という数値はきわめて高く、この数値よりも高いのは70歳代以降の世代であった。だが1965年以降は急速に減少し、以後14〜26の間で上下している(資料4・5)。

10代も同様である。15〜19歳男性の自殺率は1955年37.2、60年25.3。それが65年には8.8にまで急減し、その後は10を超えることはほとんどない。女性は男性よりも低いが、同様に推移している(資料6)。10〜14歳については一貫して1.0前後で、時代的な変化はほとんどみられない。

2008年版内閣府『自殺対策白書』によると(http://www8.cao.go.jp/jisatsutaisaku/whitepaper/w-2008/pdf/index.html)、15−19歳の自殺率は、06年7.9(男9.9、女5.7)、07年7.3(男8.9、女5.7)。20−24歳は、06年19.6(男25.5、女13.3)、07年19.8(男26.8、女12.5)。学生・生徒の自殺率過去最高と問題にされた06年の数値も、とくに高いとか、急増したというわけではない。

【資料4】特定年齢別自殺死亡率(男性)人口対10万人比

【資料5】特定年齢別自殺死亡率(女性)人口対10万人比

【資料6】若者の自殺率の推移 人口対10万人比

厚生労働省前掲調査より作成

■若者の自殺と学校

このように、10代から20代前半の若者の自殺が戦後最も多かったのは1950〜60年代前半だった。この当時、20代前半の自殺率は70代以上の高齢者に次いで高かった。だが、1960年代後半には若者の自殺は急減し、以後上下を繰り返しながらも低い水準で推移している。06年の学生・生徒の自殺者数は、低い水準の中で1978年以降一時的に過去最高になったということであり、近年増加傾向にあるというわけではない。

だが、新聞各紙は、あたかもいじめなどの学校問題が深刻化するとともに、今の子どもは「苦境に立った時踏みとどまれない」、「生きることへの意欲」を失っているかのように報道した。自殺が生きることへの意欲を失った結果だとすれば、1950〜60年代前半の若者の方が、今日の若者よりもよほど生きる意欲を失っていたということだろう。

また、中久郎によれば、1955年の高校生の自殺率は10.4、一方、15―19歳の就業者は42.9で、高校生よりも勤労青年の方が、はるかに自殺率が高かった(「青年の自殺」高坂正顕他編『日本人の自殺』創文社1966年)。とすれば、1960年代半ば以降若者の自殺率が減少したのは、高校・大学の進学率が上昇したからではないか。

渡部真によれば、1985年の時点でも若者の自殺率は無職青年、有職青年、高校生、大学生の順で高かったという(『現代青少年の社会学』世界思想社2006年)。学校は就業の場から隔離することによって、若者を自殺から守ってきたとも考えられるのである。

社会が注目し、支援すべきは、学生・生徒以上に、学校や職場から「排除」された若者だろう。

PS)なお、 どの年代でも男性の自殺率は女性よりも高い。自殺は「ジェンダー問題」でもある。