自分の家庭では、しつけはうまくいっている。2007.3.24

家庭でのしつけが問題になっている。しつけや教育に自信をもてない親が増えているなんて言われるが、現役の子育て中の親としては、子育てに自信がもてなくなる時があるというのは、当たり前のことだと思う。

学校や塾などにしつけや教育を依存しているといったこともよく言われるのだが、いつの時代に親が勉強を見ていたというのだろうか。みんな、鳩山春子さんだったのか?

ということで、ここでは、内閣府のホームページに載っている1960(昭和35)年以降の世論調査や厚生労働省全国家庭児童調査などから、家庭でのしつけについて世論の見方がどう変わってきたのかを見ていこう。

内閣府世論調査(全表示) http://www8.cao.go.jp/survey/index-all.html

厚生省全国家庭児童調査

1999(平成11)年版 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0105/h0531-3.html

2004(平成16)年版 http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/06/h0630-6.html

■昔の親のしつけで良かった点は特にない—1960年代

「今の親」に対する厳しい批判の背景には、「昔の親」はきちんとしつけをしていたという前提がある。そこで想定されている「昔の親」というのが、どの時代の親かはよくわからない。おそらく世代によってかなり違うのだろう。

学生に聞くと、自分の親はちゃんとしつけてくれたと答える学生が多い。なので、学生の批判する今の親というのは、小中学生の親だったりする。そうすると、今の40−50代はいいけれど、30代は良くないということか。

ともあれ、若い学生ももっとずっと上の世代も、戦前の親については、総じて、しっかりしつけをしていたというイメージを持っているのではないか。

そこで興味深いのは、1965(昭和40)年の「青少年問題に関する世論調」である。この調査には、次のような質問がある(小学1年生から19才までの子供を持つ親に聞いたもの)。

Q5 いま考えてみて、あなたのご両親の「しつけ」でよかつたと思うのはどんな点ですか。

自主性や責任感を重んじた 10.8%

しつけが厳しかつた 21.3

子供を信頼した 9.5

親としての威厳があつた 8.4

子供を理解した、民主的だつた 10.9

その他 5.8

とくにない、わからない 42.3

この調査は、30歳以上を対象としている。当時30歳の人が生まれたのは1935(昭和10)年。今72歳以上の人々である。その親が20歳の時の子だとすると、親の生年は1915(大正4)年。つまり、調査対象の人々の親の多くは、明治後半から大正始め生れの世代である。

上記の調査では、複数回答であるにもかかわらず、「しつけが厳しかつた」は、意外にも21.3%にすぎない。「親としての威厳があった」もわずか8.4%。もっと意外なのは、「とくにない、わからない」が42.3%で、最も多いということだ。明治生れの親の一般的なイメージとはずいぶん違うのではないだろうか。

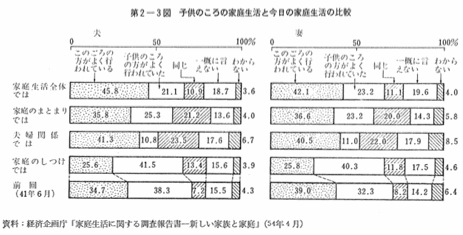

1966(昭和41)年の「家庭生活意識に関する世論調査」(対象:全国の夫婦の揃つている世帯の夫または妻)では、「あなたが子供だったころの家庭とこのごろの家庭とでは、子供のしつけはどちらがよく行なわれていると思いますか」という設問があるが、答えは、「このごろの方がよく行なわれている」37%、「『昔』の方がよく行なわれていた」35%、「同じ」8%で、自分の子どもの頃よりも、このごろの方が「しつけがよく行われている」という回答が、わずかだが多い。

この調査では、「家族としてのまとまり」「父親としての役割」「母親としての役割」なども聞いているが、いずれもこの頃の方がよいという回答がずっと多い。この調査までは、今の家庭のしつけは昔と比べてネガティヴなものとは評価されていない。

ちなみに、今70代の私の母に、子どもの頃のしつけがどうだったか聞いてみた。厳しかったとは言っていた。ただ、親の気分次第だったとも。とくに父親にはよくたたかれたので、子どもはビクビクしていて、親に大事にされたという記憶はないとも言っていた。

■昔の親はしっかりしつけをしていた—1970年代

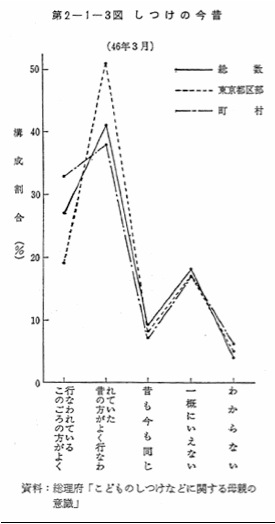

ところが、1970(昭和45)年の「子供のしつけなどに関する母親の意識調査」(対象:小・中学生の母親)では、一気に逆転する。「このごろの方がよく行なわれている」は27.2%で、「『昔』の方がよく行なわれていた」が 41.4。

1971(昭和46)年版厚生白書は、この調査について、「総数において約40%の母親が、昔の方がよくしつけられていたと答えていることは、体験に照らしてみて自らのしつけが不十分であることを認識しているということである。特に東京都区部においては、この比率が半数をこえ、しつけに自信のない母親が多いことを示している」と書いている。この調査から、そこまで言えるかどうかは疑問だが。ともあれ、同厚生白書に載っている下のグラフから、今よりも「昔」を高く評価する意識が、都市部に多い意識であることが分かる。

下は、1979(昭和54)年版厚生白書に載っているグラフである。これを見ても、1966(昭和41)年と1979(昭和54)年では、昔と今のしつけに対する評価が大きく違う。

このように見てくると、1960年代と70年代では、しつけに関する世論がかなり異なるように思う。1970年代に入ると、「しつけに自信がない親」が問題にされ、昔のしつけが高く評価されるようになるのである。

それは、実際に家庭のしつけの機能が低下したからだと捉えられてきた。だが、上記の調査が表しているのは、昔と今に対する見方や評価が変わったということにすぎない。60年代の調査で、あまり高く評価されていなかった戦前の家庭のしつけが、1970年代以降になるといいイメージに変わるのは、戦前や戦後直後の家庭のリアリティが薄れ、ノスタルチックな思い出になってしまったのではないか、というのが私の推測である。とくに高度成長期に都市部に流入した新たな都市住民にとっては、そうだったのではないか。

■学校でしつけをもっとして欲しい

今日、しつけを学校に依存する親というのは、批判の対象でしかないが、1960年代の調査は、この点でも面白い。

1962(昭和37)年の全国の中学生の父母を対象とした「教育問題に関する世論調査」では、「あなたは、学校で今よりももっと、しつけをしっかりやってほしいと思いますか」という質問に、「もっとやってほしい」が56%、「そうは思わない(今でよい)」は39%。「お子さんを立派な人間に育てる上で、学校でのしつけと家庭でのしつけと、どちらが大切だと思いますか」は、家庭のしつけ35%、学校のしつけ18%、同じ43%。要するに、1960年代の多くの親の多くは、学校でもっとしつけをして欲しいと、思っていたのである。

もっとも、1960年代においても、しつけの責任はどこにあるかとか、学校と家庭とどちらが中心的な役割を果たすべきかという一般論には、家庭という答えが圧倒的に多い(「家庭生活意識にに関する世論調査」1966年など)。だいたい6割くらいが家庭と答え、約10%が学校というのが、60年代から70年代の調査結果である。

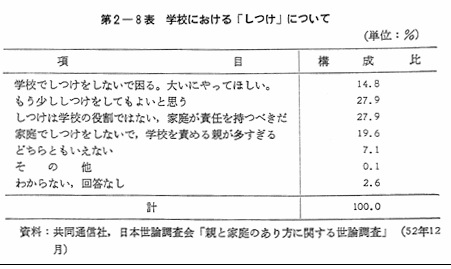

だが、下の1977(昭和52)年の調査にもあるように、この当時、学校でちゃんとしつけをして欲しいという意見も少なくなかった。1979(昭和54)年版厚生白書は、下の表を挙げて、「最近親が学校や塾に対し、本来家庭で行われるべきしつけや基本的な生活習慣の習得までも行ってくれることを期待する傾向があると言われている」と書いている。

■このごろの家庭では、しつけがおろそかになっている

前述のように、1970年代以降、今と昔のしつけを比べると、昔の方がよかったという意見が多数派になる。では、「このごろ」の家庭のしつけ自体についてはどう考えられているのか。

先に挙げた1966(昭和41)年の「家庭生活意識に関する世論調査」では、「このごろの世間の家庭では、子供のしつけがおろそかになつている家庭が多い」という見方が多数派である。

だが、同時期に行われた①と②では、「このごろの世間の家庭」では、「子供のしつけに力を入れていない家庭が多い」とは思わないという答えの方が多い。こうした結果はその後の調査では見られない。1960年代は、やはり、家庭のしつけに対して、そう厳しい見方はなされていなかったのだろう。

①青少年問題に関する世論調査 1965(昭和40)年 30才以上

②青少年問題に関する世論調査 1967(昭和42)年 20才以上

力を入れていない家庭が多い ① 23.3 ② 29.3

そういうことはない 49.5 43.4

一概にいえない 17.6 17.8

わからない 9.6 9.5

1988年の③と1993年の④は、「最近は家庭のしつけなど教育する力が低下している」という見方がありますが、あなたは、このような見方についてどう思いますか、とたずねたもの。「全く」と「ある程度」そう思うの合計は、⑥では63.2%、⑦では75.1%にのぼる。この20年の間に、家庭のしつけに関して、多くの人が厳しい目を向けるようになったことが分かる。

③家庭と地域の教育力に関する世論調査 1988(昭和63)年 20歳以上

④青少年と家庭に関する世論調査 1993(平成5)年 全国20歳以上

全くそのとおりだと思う ⑥ 16.8 ⑦ 31.2

ある程度そう思う 46.4 43.9

あまりそうは思わない 22.0 13.5

全くそうは思わない 4.5 1.6

どちらとも言えない 5.8 5.4

わからない — 4.4

■自分の家庭では、しつけはだいたいうまくいっている

以上は、世の家族一般に関する認識、つまり一般論である。では、自分の家庭についてはどうだろうか。

次の4つの調査は、自分の家庭では、しつけや家庭教育が上手く行っているかどうかたずねたもの。ただし、設問や選択肢が若干異なる。①③はしつけ、②④は家庭教育についてたずねたもの。

①子供のしつけなどに関する母親の意識 1970(昭和45)年 小・中学生の母親

②家庭教育に関する世論調査 1980(昭和55)年 20歳以上70歳未満

③教育に関する世論調査 1982(昭和57)年 20歳以上

④家庭教育に関する世論調査 1990(平成2)年 20歳以上

うまくいっている ① 31.1 ② 23.3 ③ 26.5 ④ 25.6

だいたいうまく行っている — 65.3 — 64.5

まあまあ 57.8 — — —

どちらかと言えばうまくいっている — — 56.7 —

どちらかと言えばうまくいっていない — — 10.8 —

うまくいっていない 11.1 5.8 2.2 5.9

わからない — 5.6 — 4.0

1970年から1990年までの調査だが、そう大きな変化はない。うまく行っていないと分からないと合わせると、約10%。あとの9割はだいたいうまく行っていると答えている。前述のように、1993年の調査では75%もの人が、一般的に最近の家庭ではしつけなど教育する力が低下していると答えているが、自分の家庭でのしつけについては、9割の人がだいたいうまく行っていると考えているのである。

■しつけや教育に自信のない親が増えているか

子育てに自信のない親が増えていると言われているが、そうなのだろうか。

①教育問題に関する世論調査 1962(昭和37)年 中学生の父母

子供のしつけをどういうふうにしたらよいか、わからなくて困るということはありませんか。

困ることがある 32% そういうことは別に感じていない 64%。

②青少年問題に関する世論調査調査 1965(昭和40)年 30才以上

お子さんにどういうしつけをしたらよいかわからなくて困ることがよくありますか。

わからなくて困る 21.4%、 そういうことはない 70.8%。

③子供のしつけなどに関する母親の意識 1970(昭和45)年 小・中学生の母親

お子さんのしつけについて、何かまよったり、どうしたらよいか解らなくなるようなことがありますか。

よく迷ったり解らなくなったりする 9.0%

たまに迷ったり解らなくなったりする 51.4%

迷ったり解らなくなることはない 39.7%

③の調査では、前2つの調査よりも、「迷ったり解らなかったり」することがあるという答えが多い。もっとも、これは「たまに迷ったり解らなくなったりする」が最も多いことから分かるように、選択肢の違いが反映しているのかもしれない。

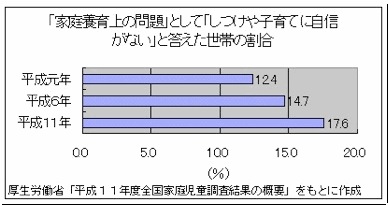

文部科学省の「今後の家庭教育支援の充実についての懇談会」の報告「『社会の宝』として子どもを育てよう!」(2002年7月)が、「しつけや子育てに自信のない親の増加」の根拠として挙げているのが、下のグラフである。確かに増加してはいるが、5%ほどの増加であり、1999年の17.6%は、①〜③と合わせて考えてみた場合(といっても、単純に比較できないが)、それほど高い数値とは思えない(この調査については、「家庭の教育力」のページで書きました)。

2004(平成16)年度の「全国家庭児童調査」(18歳未満の児童のいる世帯対象)では、子育てについての不安や悩みとして、「子どものしつけ」を挙げたのは、52.3%。「子どもの育て方について、自信がもてない」は21.4%(複数回答)である。上のグラフより、さらに上がっている。だが、質問の仕方が大きく変わっているので、これも比較が難しい。

ということで、以上の調査からは、自信のない親が増えているとか、いないとかとを、明らかにすることはできない。

■子どもを非行に走らせない自信がある

しかし、次の3つの調査からは、子育てにそれなりに自信のある親の姿が見えてくる。①〜③は、「あなたは、お子さんが非行化しないようにしつけたり、教育したりする自信がありますか」という質問に対する答えである(20歳以上対象)。

これを見ると、1983年から1995年までほとんど変化はない。むしろ、1995年の調査では、わずかながら自信のある親が増えており、8割近くが自信を持っている。

①少年非行問題に関する世論調査 1983(昭和58)年

②少年非行問題に関する世論調査 1988(昭和63)年

③少年非行問題に関する世論調査 1995(平成7)年

絶対自信がある ①14.8 ②14.1 ③12.5

ある程度自信がある 58.6 64.4 66.8

あまり自信がない 20.0 16.6 15.5

ほとんど(全く)自信がない 1.4 2.3 2.8

わからない 5.2 — —

また、1992(平成4)年の「親の意識に関する世論調査」(6歳〜18歳未満の子どもを持つ親)では、「あなたは、お子さんに信頼されていると思いますか」とたずねている。結果は、「信頼されている」35.0%、「ある程度信頼されている」54.4%で、計89.4%が信頼されていると答えている。

つまり、①〜③を見る限り、自信のない親が増えているとは言えない。親は自分の家庭でのしつけや子どもとの関係について、かなり自信を持っているように思える。

■自分は子どもに厳しい

最後に、甘い親が増えていると言えるかどうか。

次の3つの調査は、自分の家庭でのしつけが、厳しい方か甘い方かをたずねたもの。ただし、これは調査対象が異なる。①は母親、②は父親、③は父と母の両方が対象である。

ともあれ、しつけに甘い方だと思っている親は、①18.1%、②13.9%、③26.1%、厳しい方は、①35.9%、②32.5%、③28.3%で、自分は厳しい方だと思っている親が甘いと思っている親よりも多い。

①子供のしつけなどに関する母親の意識 1970(昭和45)年 小・中学生の母親

②父親の意識に関する世論調査 1982(昭和57)年 6歳〜18歳未満の子の父親

③親の意識に関する世論調査 1992(平成4)年 6歳〜18歳未満の子の親

非常に厳しいほうだ ① — ② 5.3 ③ —

きびしい方 35.9 — 8.0

どちらかといえば厳しい方 — 27.2 20.3

(小計:厳しい方) (35.9) (32.5) (28.3)

どちらともいえない 45.9 — —

世間並み — 53.1 44.8

どちらかといえば甘いほうだ — 13.2 21.4

あまい方 18.1 — 4.7

非常に甘いほうだ — 0.7 —

(小計:甘い方) (18.1) (13.9) (26.1)

2004(平成16)年度「全国家庭児童調査」では(父母とも同居している18歳未満の児童の世帯)、厳しいが46.4%、甘やかしが28.1%。①〜③と比べると、「どちらともいえない」といった答えが減った分、厳しい親も甘い親も増えたが、大幅に増えたのは「厳しい親」の方である。

とても厳しくしている 5.5%

やや厳しくしている 40.9% (小計46.4)

やや甘やかしている 25.2%

とても甘やかしている 2.9% (小計28.1)

どちらともいえない 24.3%

不祥 1.2%

こうして見ると、甘い親が増えているとは言えない。親は総じて自分は厳しい方だと思っている。とくに2004年の調査では、そうした意識がこれまで以上に顕著である。

■一般論と自分の家庭についての見方が大きく乖離した

1960年代の調査では、「昔」よりも、この頃のしつけの方がいいという人が多く、最近はしつけに力を入れていない家庭が多いというように考える人は少数派だった。

それが、1970年代以降、しつけが低下していると言われるようになり、1980年代、90年代の調査では、家庭の教育する力が低下したという見方が、圧倒的多数派となった。

だが、これらは家庭に対する一般的な評価である。それに対し、自分の家庭については、1970年から1990年まで、9割の人がしつけはだいたいうまく行っていると考えており、8割は子どもを非行に走らせない自信があると答えている。一般論では非常に厳しく評価された1990年代の親も、9割近くが子どもに信頼されていると思っている。2004年の調査では、自分は子どもに厳しいと答える親がかつてなく増えた。つまり、自分の家庭に関する認識は、一貫してかなり肯定的に捉えられているのである。

したがって、一般論で否定的な見方が増えたのは、自分の家庭でのしつけがうまく行っていないと感じている人が増えたからではない。自分の家庭についてはそれほど変わらないまま、一般論だけネガティブに傾いたのである。

その結果、一般論と自分の家庭についての見方は、大きく乖離するようになった。今の家庭はしつけがしっかりしていないという大多数の見方は、自分の家庭の有り様と乖離したヴァーチャルなイメージなのである。そして、おそらく、その乖離こそが、ネガティブな一般的イメージを増殖し続けているのではないかと思う。

実際、大多数の親たちは、普通にちゃんと子育てをしているだろう。だから、9割がしつけはうまくいっていると思うのは分かる。だが、自分の家庭はうまく行っていると思いつつ、「今の親はダメだ…」という意識がどういうものか、私にはどうも分からない。自分の家庭を想定する余地のないほどに、メディアが家庭の悪いイメージを作り出しているせいかもしれないが、それにしても…。